中新网南京1月17日电 (杨颜慈)中国科学院南京地质古生物研究所17日发布消息,该所戎嘉余院士和黄冰研究员通过对相关层段中腕足动物群的深化研究,为华南奥陶纪末大灭绝的肇始标志提出了新的认识。

这一研究成果《华南奥陶纪末生物大灭绝的肇端标志—腕足动物稀少贝组合(Manosia Assemblage)及其穿时分布》近日发布在《地质学报》上。

奥陶纪末大灭绝是显生宙第一次生物灾变事件,也是古生代演化动物群经长期大辐射而颇具规模后所遭受的第一次重创。它造成了海洋生物约50%属和80%种消亡,灭绝量值居于“五大灭绝事件”中的第二位。

专家介绍,奥陶纪末大灭绝由两幕组成,它的首幕与冈瓦纳大陆冰盖高峰期同时,通常认为始于凯迪末期到赫南特早期,新的凉水动物群占领全球许多海域;次幕发生于赫南特晚期之初,起因于冰盖消融,气候快速回暖,海平面大幅上升,凉水动物群整体消亡。

在已有的研究中,第一幕后广泛出现的赫南特贝腕足动物群常被视作是这次大灭绝的肇端标志。华南扬子区富产这个动物群,大量资料记录了当时全球环境的巨变和生物群繁盛、消亡的历史。

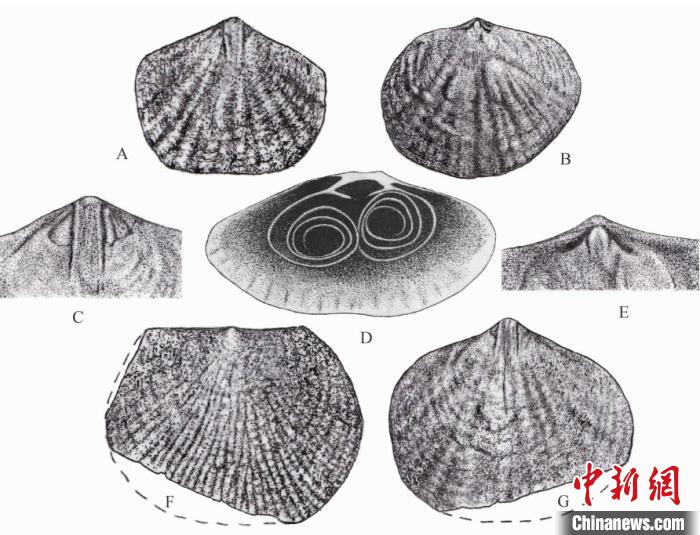

本次研究根据半个多世纪积累的材料,系统记述了“混合相地层”的优势化石腕足类稀少贝,并确立了它的分类地位。

研究人员通过识别稀少贝组合的基本特征和时空分布,该研究探讨了它的群落生态、环境及其标志意义。

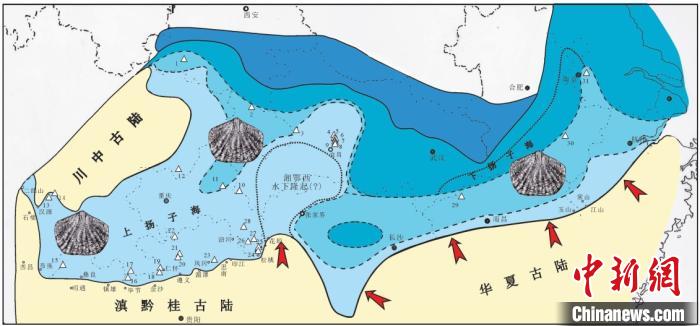

戎嘉余院士称,奥陶纪末的华南板块,处于一个相对孤立的古地理位置,且稀少贝幼虫的漂浮能力不强,故它始终未能“飘洋过海”、离开华南板块一步;尽管如此,东西向从滇东北到苏南,南北向从陕南到黔北,易变稀少贝成为一个灭绝初始阶段的机遇泛滥属种,遍布于整个扬子海域,并栖居于相对较深、低能、贫氧的海底水域。

本次研究根据对已知产地稀少贝地层分布的厘定和笔石化石带资料,确定稀少贝组合的地层历程是从上奥陶统凯迪阶顶部到赫南特阶下中部;其短暂的历程反映了全球气候和海洋环境大规模扰动对扬子海域不同地区造成不同影响的开始阶段。

新的研究解释了稀少贝腕足动物组合的时空分布有一个“先浅水、后深水”的穿时过程。其中,在上扬子区浅水海域,这个组合仅限于凯迪末期,几乎同时迁移到较深水域并可延续到赫南特初期;在赫南特早期,该组合侵入到下扬子深水海域,并在中期灭绝。

同时,研究证实华南奥陶纪末大灭绝的肇端并非始于赫南特初期,而是凯迪末期;其标志不是赫南特贝动物群本身,而是稀少贝组合的出现。这就表明赫南特早中期扬子海域生物群的分布与演化是非常复杂的。

据了解,该篇论文还入选第四届中国科协优秀科技论文奖。(完)