敦煌艺术研究所首任所长常书鸿的故事

此生只为守敦煌

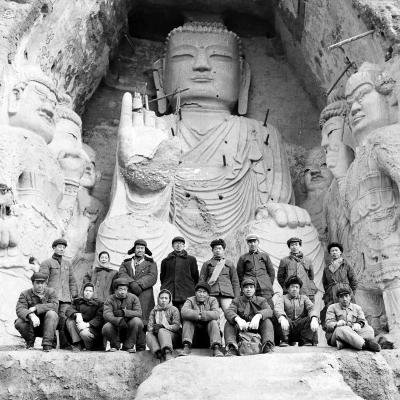

1959年,常书鸿和敦煌文物研究所的同事在天梯山石窟第13窟前合影。

陈雯怡

自从在巴黎见到伯希和的《敦煌石窟图录》,他的命运便与敦煌紧紧联系在一起。他一生都保留着一种使命感:敦煌艺术是中国的传统文化,舍命也得保护它。

塞纳河畔邂逅敦煌

一个隆冬的夜晚,塞纳河畔一家专售美术图片的书摊前,在巴黎已经功成名就的中国艺术家常书鸿因一部由六本小册子合订而成的《敦煌石窟图录》驻足许久。那是甘肃敦煌千佛洞壁画和塑像图片,是1907年伯希和在敦煌的千佛洞拍摄,后翻印成这样规模可观的合订本。

没有人在见到敦煌艺术后能无动于衷。身为艺术家的常书鸿更是如此。

回祖国去!当初,为了学习艺术孤身前往法国时有多么毅然决然,这时常书鸿回国赶赴敦煌就有多么的义无反顾。

放下法国的无限风光和优质生活,在战火纷飞的中日战争乱世中,常书鸿回到了中国。那个让他魂牵梦绕的敦煌,从此成了他一生的守护对象。

“哪怕只剩我一个人,我也要去敦煌!”

回到祖国的常书鸿,没有顺利去成敦煌。

他回国接到的第一个任务是担任国立北平艺术专科学校教授。20世纪30年代,中华民族的一场灾难降临,卢沟桥的炮声震碎了所有人的幻梦。

常书鸿因此卷入了战事中的教学生活。

他心心念着敦煌,直到被推选为敦煌艺术研究所筹委会的人选。

去敦煌前,常书鸿特意去了梁思成家。梁思成一听就连连击掌,瘦削的脸上漾起一阵红潮:“书鸿兄,你这破釜沉舟的决心我太钦佩了!可惜我的身体太差了,要不然我也想再跟你去一趟!”

常书鸿又拜访了徐悲鸿。徐悲鸿的态度更是直截了当:“书鸿,到敦煌去是要做好受苦准备的。我们从事艺术工作的,就是唐三藏,就是死活也要去取经的玄奘。不入虎穴,焉得虎子!书鸿,这件工作真交给你了,你就得把整副敦煌民族艺术宝库的保护、研究、整理工作的担子挑起来!”

可是经费和人员哪里找?当时给他派任务的教育部要拨款没拨款,要人没人,几乎所有事都只能靠常书鸿这“发了疯才要去敦煌”的“书呆子”自己张罗。 1942年,常书鸿在重庆举办个人画展为西行敦煌筹集经费, 而谁又愿意跟他一起去敦煌?敦煌艺术研究所筹备委员会的第一次正式会议在兰州郑重举行。常书鸿没有料到:对于研究所所址的设立,委员会成员与他竟有这么大的分歧——绝大多数人主张放在兰州,当他提出要设在敦煌时,会上竟一时冷场,大家都像哑了似的。“兰州离敦煌有一千多公里,这么远,怎么搞保护又如何搞研究呢?要完成这项使命,我们是非到敦煌去不可的!” 最终,敦煌研究所如愿设址敦煌。但常书鸿原先指望的计划和工作要求、人员配备、图书器材、绘画材料等,就如清光可人的月亮悬在了半空。日子一天天过去,没有一个人合作,没有一个人愿去。到敦煌去,就这么难?愈是这样,他愈是铁了心肠:哪怕只剩我一个人,我也要去敦煌!

纵然死在敦煌也值得

艺术家的天真,总是令人怜惜。去往敦煌的路途有多艰难?也许对常书鸿这个“敦煌痴迷人”来说,并不在考虑范围内。

当真正带着自己千辛万苦组来的队员和物资,踏上这场艺术旅途,常书鸿才明白:人们只知“葡萄美酒夜光杯”的醪醴风流,只知无数烽燧中“流沙坠简”的神秘,但是,这美丽神奇之地的实在内涵,却是生死之界比纸薄,“古来征战几人回”啊!

公元前张骞出使西域,千难万险,走的这条道。4世纪的法显和尚与惠景和尚也是同行此道,在翻越葱岭时,惠景被活活冻死!玄奘取经之难,更是人尽皆知。这一代又一代的人,都是用脚在这条道上走出来的,那真是一步一个血脚印啊!但就像徐悲鸿先生说的:中国的画家们,如果你们没有来过这个世界上唯一而最大的古代艺术画廊,那么就绝对成不了一个好画家! 果然,常书鸿一行人来到这里,无一不被它的辉煌和艺术价值所臣服。

初入敦煌时,常书鸿在给妻子的信中就写道:

很值!岂止是很值?从看到它的第一眼起我就在心里说:哪怕以后为它死在这里,也值!……真的。这里,无论从洞窟建筑结构、壁画的装饰布置,还是画面的主题内容和民族特征以及时代风格来说,都是4世纪到14世纪这千余年中,无数艺术匠师们呕心沥血、天才智慧的艺术结晶。

他特别欣赏那些建于五代的窟檐斗拱的鲜艳花纹和隋代窟顶的联珠飞马图案,再就是像顾恺之春蚕吐丝般的人物衣纹勾勒,还有极具吴道子画风的“舞带当风”的盛唐飞天。真正是一窟一个样!美极了!

一场孤苦寡助的艺术苦旅

要说世人不愿去敦煌是因为路途的艰难,那么敦煌的生活,才是真正令人望而却步的。

迷人的艺术,伴随的是艰苦的生活。

张大千离开敦煌前,把自己在莫高窟细细考察后所做的一本资料留给了常书鸿。临走时,他紧紧握着常书鸿的手说:“我们走了,你还要在这里无穷无尽行使研究和保护之责,书鸿,这可是一个长期的甚至是无期的徒刑呀!”

仅凭他常所长一人之力,如何守得住这偌大的敦煌?

那个年代,国事纷乱,百姓多难,谁能维护敦煌?谁会魂系敦煌?作为眼前唯一的留守者,常书鸿唯一的使命,就是要为敦煌的生存大声疾呼!他没日没夜赶写一篇为敦煌事业疾呼的文章《从敦煌近事说到千佛洞的危机》,并对后来陪伴他在敦煌做研究的妻子李承仙说:“你想,现在敦煌的事业又到了无人管顾的地步,我若是不疾声呼救,还有谁来关心?” 他在文章里写道:

这里既然是一个四十里无人烟的孤僻所在,一般年轻同事,因为与城市生活隔绝,日久就会精神上有异常孤寂之感!平时如此,已甚不安,一到有点病痛的时候,想来想去就觉得非常可怕了。

那位在发高热时哭泣的同事C君,哀告大家“我死了之后不要把我扔在沙堆中,请你们好好把我葬在泥土里”。

五年了,我在这瀚海孤岛中,一个与人世隔绝的死角落,每次碰到因孤僻而引起的烦恼问题——如理想的工作人员不能聘到,柴草马料无法购运,同仁因疾病而恐惧……

……对于一个生存其间负责保管的人,睁眼看到千佛洞崩溃相继的险象,自己又没有能力来挽救,实在是一种最残酷的刑罚。

……四十八年前(1900)斯文·赫定在罗布泊沙漠中发现的楼兰长眠城,是消失于纪元后一世纪之初的为沙子所埋没了千余年的古城,这正是汉魏没落了的中国政治势力的象征。我们不要小看这轻微沙粒,它时时刻刻在毁坏千佛洞和宝藏,也就是对中华民族文化能否万世永生的一个挑战!

上海《大公报》的主编王芸生,收到了常书鸿这份两万言的稿子。“……也就是对中华民族文化能否万世永生的一个挑战!”王主编默念着这句结束语,不禁喟然长叹,立马在稿签上写下了:即发三版头条。

敦煌在常书鸿们的保护下

敦煌研究院的主要任务是保护敦煌石窟。

为了解决最严重的流沙侵袭问题,常书鸿想尽一切办法,把洞窟的积沙清理掉,并筑起了一道千米长的沙土墙,矗立在千佛洞前。当无耻的军官向他索要洞窟里的彩塑,欲据为私有,常书鸿断然拒绝,巧用女儿沙娜的两幅临摹作品将他们打发。几十年来,他和同事们临摹敦煌的壁画,为洞窟编号,将敦煌进行了系统且细致地研究与保护。

那年,常书鸿带着又一批志愿进入敦煌的同事赶往去敦煌的路上。有人问:“常先生,我想问你,你是学西画的,你是什么时候才有这些想法的呢?” “那当然也是到敦煌以后,在真正认识了敦煌,又做了比较深入的调查研究之后……”常书鸿说着,若有所思地微笑了一下。“你想想,我原来是那么崇拜西方的艺术大师,现在我以尊崇无名的中国民间工匠为荣,这就足可以说明敦煌艺术那无法抗拒的魅力……嗯,说不定,你一看,也会……(不想走了)”

若有来生

对有的人来说,在敦煌就算待上一天都是酷刑。但对于常书鸿,在这里度过一生还嫌太短。

在新中国成立之初的“敦煌文物展览会”上,人们对那份1945年在中寺土地庙发现的68卷北魏写经,表现出浓厚的兴趣。“除了藏经洞和土地庙遗书,敦煌是否还有其他的批量遗书发现?” 这样的问话,在常书鸿的一生中,每每使他兴味盎然。以前是鼓槌,作用力很大,但后来,他已经歉然地感到了自己心有余而力不足。

时光是如此的不饶人。他真没有想到,他已活过了耄耋之年……

1994年,坐落在莫高窟中寺的皇庆寺里,常书鸿魂归于这个他曾经度过了无数年月,给予他无数欢乐和悲伤的家。在常书鸿的灵骨栖地,一方黑色的花岗岩大碑上镌刻着赵朴初为之撰写的大字:敦煌守护神常书鸿。

日本著名作家池田大作曾问常书鸿:如果来生再到人世,你将选择什么样的职业呢?

常书鸿回答:我不是佛教徒,不相信轮回转世。不过,如果真的还有来世,我将还是常书鸿。我要去完成我想为敦煌所做而尚未做完的工作。

本文参考资料以及插图均来自《此生只为守敦煌:常书鸿传》(叶文玲著、浙江人民出版社)