以前,研究者已经在中华菊头蝠中鉴定出具有不同遗传特征的SARS相关冠状病毒(SARSr-CoV)。而这份最新研究还展现了中华菊头蝠种群中蝙蝠受体ACE2(血管紧张素转化酶2)的高度多样性。这些ACE2变体支持SARS病毒和SARS相关冠状病毒的感染,但对不同刺突蛋白具有不同的结合亲和力。SARS相关冠状病毒刺突蛋白对人ACE2拥有更高结合亲和力,显示这些病毒具有向人类跃迁传染的能力。ACE2和SARS相关冠状病毒刺突蛋白之间的界面处残基的正向选择,表明它们之间存在长期和持续的协同进化动力学。因此,持续监视蝙蝠中的这一组病毒对于预防下一个SARS样疾病非常必要。

以上研究来自中科院武汉病毒所石正丽团队与福建师范大学生命科学学院欧阳松应教授在预印本平台 bioRxiv 上发表的论文:Evolutionary arms race between virus and host drives genetic diversity in bat SARS related coronavirus spike genes。

中华菊头蝠是SARS病毒的宿主,其体内还携带多种SARS相关冠状病毒。这些病毒具有高度的遗传多样性,尤其是病毒的刺突蛋白基因。尽管有着不同程度的变异,一些蝙蝠SARS相关冠状病毒仍可以利用人类受体ACE2进入人体细胞。研究者推测,蝙蝠的ACE2受体和SARS相关冠状病毒刺突蛋白之间,有着相互作用,而这驱动了SARS相关冠状病毒的遗传多样性。

研究者鉴定出了一系列中华菊头蝠ACE2变异体,这些变异体中有一些与SARS-CoV刺突蛋白有相互作用的多态位点。携带不同刺突蛋白的伪病毒或SARS相关冠状病毒,在表达了蝙蝠ACE2变体的细胞中有着不同的瞬时感染效率。通过测定SARS病毒、SARS相关冠状病毒刺突蛋白与蝙蝠受体、人类受体分子之间的结合亲和力,能观察到相关的结果。

所有被测试的蝙蝠SARS相关冠状病毒刺突蛋白与人ACE2的结合亲和力,均高于其对蝙蝠ACE2的结合亲和力。不过SARS相关冠状病毒刺突蛋白与人ACE2的结合亲和力,比SARS-CoV刺突蛋白与人ACE的亲和力低10倍。

结构建模表明,刺突和ACE2之间的结合亲和力差异可能是由于这两个分子界面中某些关键残基的改变而引起。分子进化分析表明,这些残基处于强的正选择。

这些结果表明SARS新冠病毒刺突蛋白和蝙蝠ACE2可能随着时间的推移而互相进化,并经历彼此的选择压力,从而触发了进化的“军备竞赛”动力学。这进一步证明了,中华菊头蝠是SARS相关冠状病毒的天然宿主。

冠状病毒是包膜病毒,包含单股正链RNA。该亚科有四个属,即α、β、γ和δ。α冠状病毒和β冠状病毒起源于蝙蝠或啮齿动物,而γ冠状病毒和δ冠状病毒起源于鸟类。自21世纪初以来,三种β型冠状病毒已引起人类严重肺炎暴发。分别是SARS-CoV,MERS-CoV和SARS-CoV-2。

SARS-CoV-2引发的疫情使人们回想起17年前发生的SARS疫情。SARS是一种人畜共患病,在接下来的几年中,科学家从中国和欧洲不同地区的蝙蝠中检测或分离出了具有不同遗传特征的75种SARS相关冠状病毒(SARSr-CoV)。

蝙蝠SARS相关冠状病毒与人类和果子狸的SARS-CoVs有96%的核苷酸序列相似度,其中可变区最多的是刺突蛋白(S)和辅助蛋白ORF3和ORF8。此外,研究者已经确定了不同蝙蝠SARS相关冠状病毒基因组中能找到SARS-CoV的所有基因构建基块,这表明SARS病毒的祖先是通过蝙蝠SARS相关冠状病毒基因组的重组而来,其起源于蝙蝠。

病毒感染的第一步是识别细胞受体,这也是必不可少的步骤。冠状病毒的进入是由病毒刺突蛋白(Spike,S)和细胞表面受体之间的特异性相互作用介导,然后病毒与宿主膜之间发生融合。冠状病毒刺突蛋白在功能上分为两个亚基:细胞附着亚基(S1)和膜融合亚基(S2)。 S1区域包含N端结构域(NTD)和C端结构域(CTD);两者均可用于冠状病毒受体结合(RBD)。

对于SARS-CoV,其S1-CTD作为RBD与细胞的受体即血管紧张素转换酶2(ACE2)结合。冷冻电镜和晶体结构分析,确定了SARS病毒的S-RBD与人ACE2之间界面中的一些关键残基。

根据S蛋白的大小,蝙蝠SARS相关冠状病毒可以分为两个不同的进化枝。进化枝1包含病毒具有与SARS病毒大小相同的刺突蛋白。而由于5、12或13个氨基酸缺失,属于进化枝2的病毒其刺突蛋白则比SARS病毒的小。

尽管RBD有所不同,所有进化枝1毒株都可以使用ACE2进入细胞,而进化枝2毒株则由于上述缺失无法直接进入。这些结果表明,就基因组相似性和ACE2的使用而言,进化枝1的成员很可能是SARS病毒的直接来源。

ACE2在功能上分为两个结构域:N末端结构域参与SARS-CoV结合,C末端结构域参与心功能的调节。先前的结果表明,不同来源的ACE2的C末端结构域相对保守,而N末端结构域在物种间显示出更多的多样性。此前已证明SARS病毒可以利用水鼠耳蝠的ACE2和中华菊头蝠的ACE2。RBD结合位点中的微小突变,可将ACE2从对SARS-CoV结合不易感转变为易感。由于属于进化枝1的所有SARS相关冠状病毒都可从中华菊头蝠体内提取出来,而且也都可以利用ACE2,因此研究者提出问题:中华菊头蝠ACE2中的变异是否可能有导致了蝙蝠SARS相关冠状病毒的多样性。

研究团队研究了中华菊头蝠ACE2基因的多态性,并通过分子进化分析,蛋白质亲和力测定和病毒感染测定相结合,评估了它们对不同蝙蝠SARS相关冠状病毒刺突蛋白的敏感性和结合亲和力。

结果表明,SARS相关冠状病毒的刺突蛋白多样性可能会受到中华菊头蝠ACE2变体的自然选择压力; 在长期共存期间,SARSr-CoV刺突蛋白可能会被中华菊头蝠的ACE2选择,以维持自身遗传多样性并适合中华菊头蝠的种群。

ACE2基因在中华菊头蝠种群中表现出高度多态性

根据蝙蝠SARS相关冠状病毒的流行情况以及样品组织的可用性和质量,研究者使用来自三个省(湖北,广东和云南)的样品进行ACE2扩增。

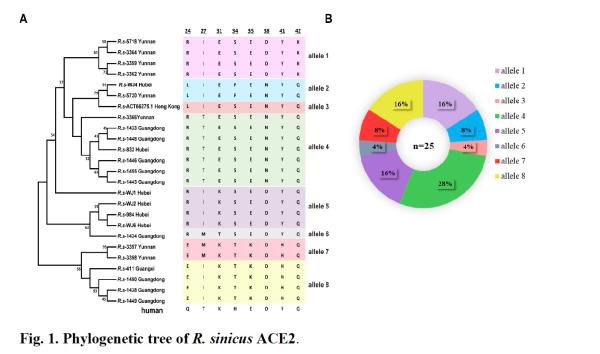

除了团队先前测序过的蝙蝠ACE2(分别从湖北,广西和云南收集的样本ID 832、411和3357)和其他蝙蝠ACE2(GenBank登记号ACT66275,这是从香港收集的样本)外,研究者从21只中华菊头蝠蝠个体中获得了ACE2基因序列:湖北有5个,广东有9个,云南有7个。这些蝙蝠ACE2序列在其物种内显示98-100%的氨基酸同一性,与人ACE2的显示80-81%的氨基酸同一性。

这些蝙蝠ACE2在N端区域观察到了主要变化,包括一些先前已确定与SARS病毒的 S-RBD接触的残基。根据非同义SNP分析鉴定出8个残基,包括24、27、31、34、35、38.41和42。这8个残基的组合产生了8个等位基因,包括RIESEDYK,LIEFENYQ,RTESENYQ,RIKSEDYQ,QIKSEDYQ, RMTSEDYQ,EMKT KDHQ和EIKT EIKTKDHQ,分别命名为等位基因1-8。

除了先前研究(等位基因4、7和8)中的ACE2基因型数据外,研究者在中华菊头蝠种群中还鉴定出5个新的等位基因。“等位基因2”在两个省的样本中有发现,“等位基因4”在3个省中有发现,而其他等位基因似乎在地理上受到限制。总之,在广东发现了3个等位基因(4、6和8),云南发现了4个等位基因(1、2、4和7),在湖北发现了3个等位基因(2、4和5),在广西和香港分别找到了1个等位基因。在发现SARS病毒直接祖先的云南一蝙蝠洞中,研究者发现了4个等位基因共存。

综上所述,这些数据表明ACE2变异体已经在不同地区的中华菊头蝠种群中长期存在。与SARS病毒的S-RBD直接接触的位点的取代,表明它们在SARS病毒的进化和传播过程中可能具有重要功能。

中华菊头蝠ACE2变体对SARS相关冠状病毒感染表现出的不同敏感性

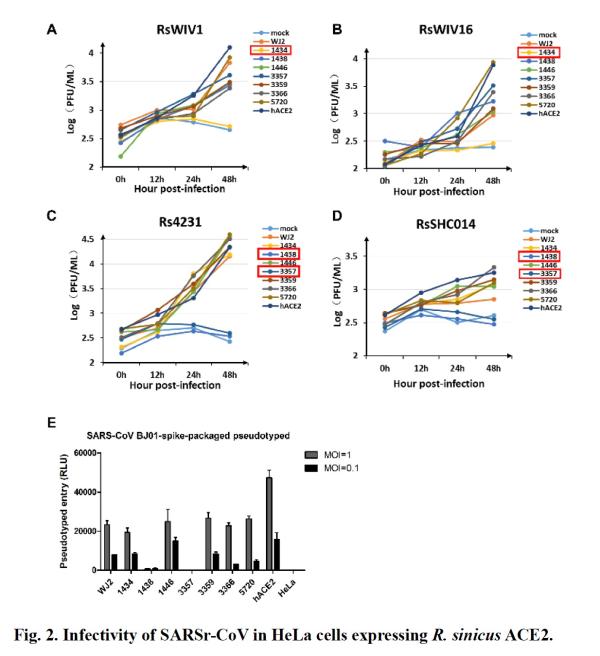

为了评估不同的中华菊头蝠ACE2分子是否会影响SARS病毒和蝙蝠SARS相关冠状病毒的进入,研究者在HeLa细胞中瞬时表达了中华菊头蝠的ACE2的变体,并测试了携带不同刺突蛋白的SARS病毒伪型或蝙蝠SARS相关冠状病毒的进入效率。

4株蝙蝠SARS相关冠状病毒按照S1序列可分为4个基因型。简单地说,与SARS病毒的刺突蛋白相比,SARS相关病毒RsWIV1的RBD与SARS病毒具有氨基酸高度同一性;RsWIV16是SARS病毒的近亲,在NTD和RBD均表现氨基酸高相似;Rs4231在NTD上与SARS病毒有着高度的氨基酸相似度;而RsSHC014在NTD和RBD区域与SARS病毒均有差异。

与之前的研究结果类似:所有四株具有相同基因组背景但不同刺突蛋白的蝙蝠SARS相关冠状病毒毒株,都可以利用人类ACE2进行相似水平的复制。

然而,它们在如何利用中华菊头蝠ACE2方面存在一些差异。所有测试病毒都能有效利用等位基因1、2、4、5进入。具有相同RBD的RsWIV1和RsWIV16则不能使用来自广东的等位基因6(样本ID 1434)。具有相同RBD的Rs4231和RsSHC014不能分别使用来自云南和广东的等位基因7(样本ID 3357)和等位基因8(样本ID 1438)。SARS病毒BJ01与WIV1和WIV16的RBD有很高的相似性,能够在假型感染实验中使用与Rs4231和RsSHC014相同的蝙蝠ACE2等位基因。

这些结果表明,病毒进入细胞都受到刺突RBD和中华菊头蝠 ACE2变异体的影响。

蝙蝠ACE2残基突变会影响其与SARS相关冠状病毒RBD的结合亲和力

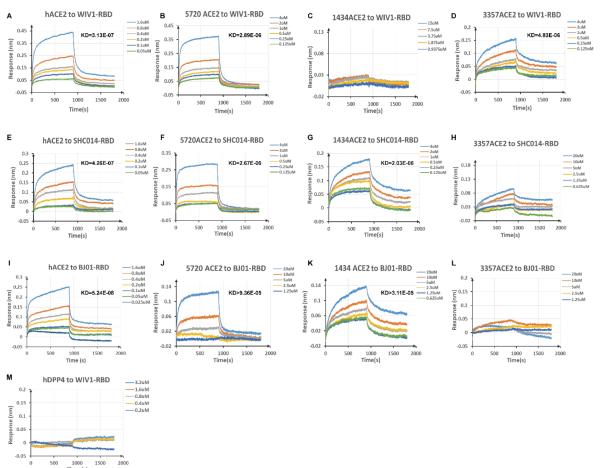

为进一步了解SARS病毒和SARS相关冠状病毒对ACE2使用能力不同,研究者表达了冠状病毒BJ01、RsWIV1、RsWIV1、RsSHC014的RBD,和3个中华菊头蝠的ACE2,分别是等位基因6(样本1434),等位基因7(样本3357)和等位基因2(样本5720)。

随后,研究者测试它们之间的亲和力。阳性对照为SARS病毒BJ01的RBD 与人ACE2,阴性对照为SARS病毒RsWIV1的RBD 与人DPP4。实时分析表明,基于平衡解离常数KD,不同RBD与ACE2的结合亲和力不同。

与病毒感染实验结果一致,发现1434ACE2(等位基因6)与RsSHC014和BJ01结合,而与RsWIV1的RBD不结合;研究还发现3357ACE2(等位基因7)与RsWIV1结合,但不与RsSHC014和BJ01的RBD结合;5720ACE2(等位基因2)被发现能结合所有测试的RBD。所有被测试的RBD都与人类或蝙蝠ACE2具有很高的结合亲和力。然而,与两种蝙蝠SARS相关冠状病毒的RBD相比,它对中华菊头蝠ACE2的结合亲和力较低。

这些结果表明,刺突RBD与ACE2的结合亲和力影响病毒的感染能力。

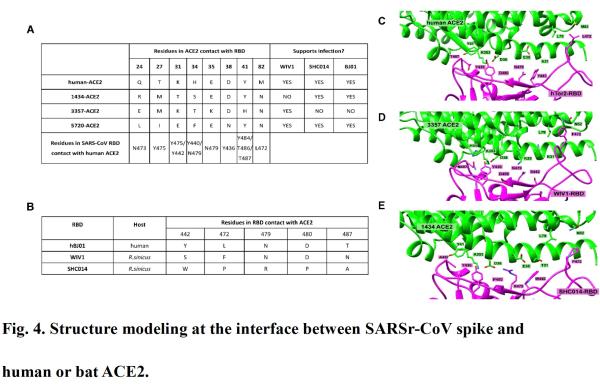

SARS相关冠状病毒RBDs与中华菊头蝠ACE2s相互作用的结构模型

4个蝙蝠SARS相关冠状病毒的刺突蛋白大小相同,与SARS-CoV的氨基酸同源性超过90%,表明这些蛋白具有228个相似的结构。在本研究中,他们使用中华菊头蝠ACE2 3357(等位基因7)构建了蝙蝠SARS相关冠状病毒RsSHC014 RBD的结构复杂模型,并用中华菊头蝠ACE2 1434(等位基因6)构建了蝙蝠SARS相关冠状病毒RsWIV1 RBD的结构复杂模型。

这与SARS-CoV RBD与人类ACE2的结合亲和实验结果一致。与SARS-CoV RBD和人类ACE2界面的接触残基相比,可以观察到ACE2上的两个病毒病毒结合热点(hotspot hotspot Lys31和Lys353分别由Glu35和Asp38组成的盐桥)或附近的变化。如前所述,这两个热点隐藏在疏水环境中。它们为病毒-受体结合相互作用提供了大量的能量,并填补了结合界面上疏水性叠加238相互作用的关键空隙。

与人ACE2相比,中华菊头蝠ACE2-3357的两个主要残留变化是E35K和Y41H。E35K与RsSHC014 RBD中K31和Arg479的盐桥断裂,可能影响它们之间的结合亲和力。41位置的组氨酸可能会削弱K353- d38盐桥的支撑力,因为组氨酸比酪氨酸的疏水性更弱,导致其与BJ01 RBD的结合亲和力降低。因此,BJ01和RsSHC014 RBD与中华菊头蝠ACE2 -3357的结合亲和力较低。

在中华菊头蝠ACE2-1434中,位置31发现了苏氨酸,这与人类ACE2的这个位置不同,人类的是赖氨酸。虽然K31T的变化导致其不能与Glu35形成盐桥,但BJ01的RBD c中的Tyr442可以与之形成氢键。但RsWIV1 RBD中位于442的丝氨酸则不具备这种功能。

此外,RsSHC014含有一个位于479的精氨酸,Thr31不能与Glu35形成盐桥,使Glu35可以与Arg479形成盐桥,但RsWIV1中的RBD残基Asn479可能会导致其失去这一能力。因此,BJ01和RsSHC014 RBD可以与中华菊头蝠ACE2 -1434结合,但RsWIV1RBD无法与中华菊头蝠的ACE2 -1434结合。

本研究中所有的中华菊头蝠 ACE2在82的位置都包含一个天冬酰胺,而人类ACE2在此位置则是蛋氨酸。M82N的变化引入了一个不利的亲水残基,削弱了热点31周围的疏水网络。此外,Asn82引入了一个糖基化位点,就像在大鼠ACE2中一样,导致其不能有效支持SARS-CoV感染;ACE2在82位置上的聚糖可能导致空间干扰病毒RBD结合。

因此,M82N可能对SARS-CoV及SARS相关冠状病毒RBD与中华菊头蝠ACE2s的相互作用有显著影响。如前所述,RBD的487残基与ACE2上的热点353相互作用。RsWIV1 RBD中含有Asn487, Asn487的极性侧链可能与ACE2中Lys353残基的脂肪族部分发生不利的相互作用,影响K353与D38的热点相互作用。

此外,RsSHC014 RBD在位置487含有一个丙氨酸;Ala 487的小侧链不支持热点353的结构。因此,RsWIV1及RsSHC014 RBD与人类ACE2的结合亲和力均低于BJ01,但与人类ACE2的结合亲和力均高于中华菊头蝠ACE2,这与病毒感染和结合实验结果高度相符。

SARSr-CoV刺突基因通过正向选择与中华菊头蝠ACE2共同进化

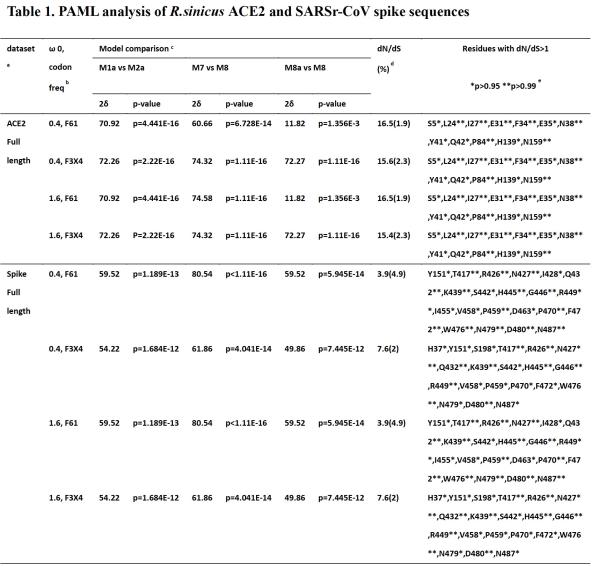

为了测试作用于SARS病毒刺突蛋白和中华菊头蝠ACE2基因可能存在的选择压力,他们使用PAML软件包的编码ml程序来分析单个密码子的非同义突变与同义突变的比值(dN/dS比值)。通过分析了完整的编码SARS相关冠状病毒刺突蛋白的基因序列,并比对了来自中华菊头蝠样本的9个SARS相关冠状病毒刺突蛋白的基因序列。

研究发现模型允许密码子在正向选择(M2a和M8)下进化。在模型M8(初始种子值ω(dN / dS) = 1.6,密码子频率= F3X4), 20个密码子(p > 0.95)以dN / dS > 1的速率正向选择,根据晶体结构显示,298个密码子中有17个被发现位于RBD区域,面向受体ACE2。此外,在SARS-CoV刺突中出现的5个密码子(442、472、479、480和487),此前已被确定对人类ACE2的结合亲和力有显著影响。

接下来,他们通过比对本研究获得的以及从GenBank下载的25个中华菊头蝠ACE2基因序列,对中华菊头蝠ACE2基因进行分析。他们发现在模型M8中,12个密码子(2.3%,p > 0.95)以dN / dS > 1的速率进行正向选择,其中8个密码子(31、24、27、34、35、38、41、42)对应于人类ACE2的残留物,这些密码子直接参与人类SARS病毒刺突蛋白的接触。

他们还分析了中菊头蝠(R. affinis)的ACE2基因,有报道称该基因偶尔也能结合SARS相关冠状病毒。利用本研究获得的23个来自中菊头蝠的ACE2基因序列比对,发现中菊头蝠ACE2在整个编码区不同个体间的保守性比中华菊头蝠ACE2更强,并且没有观察到明显的正向选择位点(数据未显示)。

此外,通过查询单核苷酸多态性(SNP)数据库,他们发现人类ACE2基因中的SNPs在整个编码区域随机产生。虽然在人类ACE2中发现了两个具有非同义突变(T27A和E35K)的SNP位点,但它们在全球人群中都显示出罕见的频率(频率分别为0.00001和0.00002)。这些结果表明,在蝙蝠SARS相关冠状病毒刺突蛋白与中华菊头蝠ACE2的交界面发生了正向选择。