“——您作品中,文字的书写是否与个人经历有关?——我不知道。或者你可以问问ChatGPT。”

这样的回答,来自92岁的艺术家夏阳。

“——我喜欢虫子,虫子是好的,但太多就不好了。”

94岁丁立人的话语如老顽童,却带着哲学的思辨。

2月13日,两位艺术家来到上海当代艺术博物馆(PSA)参观正在举行的“丁立人、夏阳双人展”。这是开幕以来,两人首次到访,他们在作品上互相讨论取经,并同媒体与写作者分享自己的艺术体悟。

展览由丁立人与夏阳的两只“盒子”开始,由此勾起两段别样的个体记忆。丁立人的“盒子”来自千禧年前际,搬家使用的纸箱让他回忆起曾在家具厂工作的经验,并在其上展开最初的拼贴试验。“盒子”上有着丁立人喜爱的虫子,并延伸出大地和海洋的涂鸦与拼贴。

夏阳的“盒子”则源自上世纪六十年代中期,他在巴黎的狭窄阁楼中,超然现实生活所构思的一个“思想的盒子”:在极度安静的空间里,只为思想的流动腾出空间。

通过两组盒子,不仅是重访两位艺术家创造力的一次启程,也为更为广泛的经验传播与交流打开空间。

丁立人在展览现场。

文人画与民间艺术同等重要

如果观展动线以丁立人为始,两只“盒子”后的首件作品是《天台胜景》,这件2013年的油画画了丁立人的家乡台州,画家在此度过了童年。“我6岁开始画画,没有上学,也没有美术老师。听了《西游记》的故事就画了。”丁立人回忆说,“我好像不是在画画,而是跟着唐僧师徒四人去取经。”

对于绘画的启蒙,丁立人提到了自己曾就读于上海美专的舅舅,但每每舅舅要教画画,丁立人就“逃”,因为舅舅画写实,与自己画的“西游记”冲突。不过,舅舅带回的印象派、后印象派画册却是丁立人喜欢的。

展览丁立人的部分,占比最重的便是“西游记”系列。丁立人的父母曾在家中成立台州海门镇上有名的京剧戏班,排练时生动的扮相深刻印在他脑海中,也成为其七十年代所作戏曲最初借鉴的场景。“西游记”系列可以视作戏画的延续,构图借鉴了戏台的美学传统,但并不单独突出某一元素,而将画面中多点集成的叙事关系纳入整体考量。

对于“西游记”的创作,丁立人将其归于“民间”,在他看来,民间艺术是乡土的艺术,极其丰富,自己在潜移默化受其感染,自然而然将民间艺术吸收入创作,《西游记》属于民间文学,“所以我画得特别起劲”。

除民间戏曲外,丁立人的创作经验还源于其对于昆虫生物的学习与工作经验,结合到“西游记”系列的创作中,就有了2021年的“西游记又记——大小圣斗法”系列。其中“大圣”为孙悟空,“小圣”为二郎神,受到原著中大小圣比试“七十二变”的启发,丁立人将二郎神设想为一个“蝗虫”的变身造型,让人感到画面的无限冲突。

丁立人,“西游记又记——大小圣斗法”系列,2021

丁立人说,他爱虫子。他曾经就读于南京大学生物系、并供职于上海昆虫研究所。对于虫子和土地有着特别的钟情。在昆虫研究所的工作既包括了对于显微镜下昆虫标本长时间的细致观察,展览中的手绘昆虫标本记录下了他的观察经验;也包括了在上海郊野考察,在郊野他首次接触到了灶台画,从此被民间艺术不限于传统范式的生动形态所吸引。由此拼贴、剪纸等民间艺术形式在丁立人的作品中融汇。

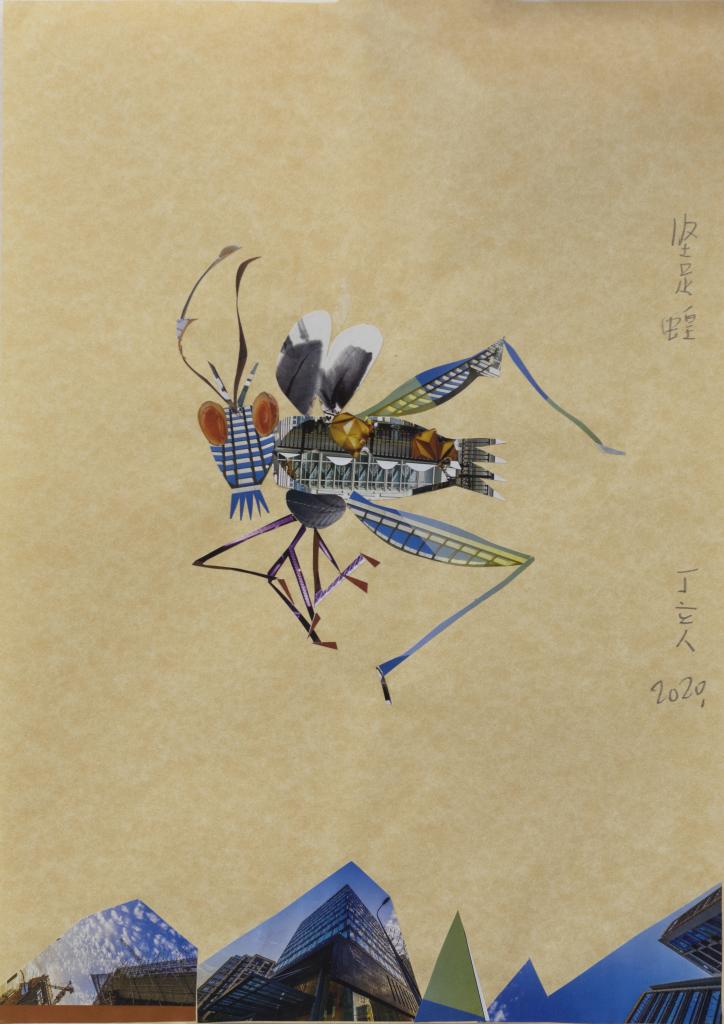

比如,展出的“昆虫拼贴”系列包含了以“蝗虫”“䖬虫”两大门类为原型虚构的造型。剪贴自旧货市场淘换的时尚杂志上的图像,让昆虫体内仿佛载有一个充斥着各式现代图像的光怪陆离的世界。

丁立人,《“昆虫”拼贴系列之坚足蝗》,2020年,纸本拼贴。图片由艺术家提供。

丁立人在接受澎湃新闻记者采访时说:“文人画是高雅的、上层的;学院派是实用的;民间艺术是农民的、乡土的、广大的。其实一切艺术都源于民间艺术。”

丁立人的“木雕”系列

对于“民间艺术”,双人展的另一位艺术家夏阳也颇感亲近,在他的作品中也可以寻找到“民间”的痕迹。在他看来“文人画多用水墨,丰富的色彩则走入了民间艺术,两者有着同等地位。中国艺术现代化的完成需要借鉴民间艺术。”

夏阳,《盘古氏》,2006年,布面丙烯、剪贴纸本。图片由艺术家提供。

他的作品《盘古氏》来自于中国神话,画面中侧卧于地面的盘古将整幅画面沿中线一分为二,划定了一个位于混沌与秩序之间的“时刻”。架上作品《虎帐点兵》与雕塑《公狮子、母狮子》的组合,构建出另一种民间叙事。

比较看两位艺术家的经历与作品,也是一次艺术家对复杂多样的民间艺术图景的解构和实践。

没有哲学,只有绘画本身

相比丁立人,夏阳的活动半径更为广阔。夏阳出生于湖南湘乡,1949年前往中国台湾。跟随“决澜社”前成员李仲生学习绘画。出于对台籍画家保守风气的不满,夏阳与同画室的七位同学共同组建了当地最早主张变革的现代艺术小组之一“东方画会”,并以防空洞为据点作画或集会讨论。

1957年,他们自行筹办了首个与西班牙画家的联展,以实验性的抽象风格向彼时印象主义主导的台湾西洋画坛发起挑战。夏阳作为代表起草了画会宣言《我们的话》,其中阐明了他反对“艺术大众化”,支持“大众艺术化”,力图拓宽观众视野与多元艺术接受范畴的立场。抽象绘画的势头在当时愈演愈烈,并将与同时期发展的现代诗运动合谋,在六十年代掀起更全面的文化现代化风潮。

31岁时,夏阳动身赴巴黎和纽约生活。此后,他逐渐偏离了原先结合书写字符的神秘主义抽象画法,转而在关注存在主义和主体经验的命题。他尝试着用快速堆叠的笔触构成人形,传递着一种不稳定的内在状态,这即为夏阳标志性“毛毛人”符号的最初形态。

“1964年刚到巴黎时,我在展览中看到弗朗西斯·培根的作品,感到很过瘾。有人说,我的作品有受到培根的影响,我最初并不那么认为。”夏阳说,“但后来再看,我觉得对。”

如果说培根的影响是潜意识的,那么,共同创办了“东方画会”的萧勤对夏阳的影响却是巨大的。萧勤在上世纪50年代末赴西班牙学习,并将当时被称为“另艺术”的抽象表现主义绘画通过信件的方式与“东方画会”的成员分享。夏阳将在李仲生画室的学习和萧勤的分享称之为“眼睛变了”。

到了1980年代末,从纽约回到中国台北生活的夏阳在一次修理破损吹风机的过程中,无意中发现里面的铁片部件几经剪切扭动后,生成的造型十分灵动。他遂找来铁片、铜片、剪铁钳等材料和工具进一步探索这种工艺。在半游戏半实验的实践中,逐渐摸索出将金属的裁剪、镂空、扭转等手法发展为雕塑造型语言的方式,以这些“毛毛人”雕塑极大地丰富了这一标志性艺术符号的造型世界。

然而,对于不少艺评人对于自己作品哲学化的阐述,夏阳坦言,“没有哲学,只是眼睛看,只有绘画本身。所谓哲学的论述只是画中形象的显现。”对此,丁立人也表示了赞同,“我的眼中不是山水,就是创作,灵感是漂流的。”

虽然,两位画家有着不同的艺术经历,但在艺术主张上却互相认同。比如对于“写实”的看法,两人一致认为,“写实绘画不及实物本身”;“什么都是写实的,艺术将索然无味”。

虽然,两位老先生都年过九旬,却不时透露睿智与顽皮。比如,每当需要拍照时,夏阳会迅速整理胡子;丁立人谈及虫子就露出兴奋的表情。两位老先生虽然都有些许耳背,但两人聊作品谈创作,却完全沟通无碍。这种艺术上的互相认可,夏阳称之为“心电感应”,“第一次看到丁立人的作品是在一个群展上,我看到有两张画超级厉害,我就问是谁,才知道是一个比我还大两岁的画家。”夏阳说。

在展览中,有一张夏阳的作品名为《九叶、三花、二虫、一蝶、一兔、一乌是伴》,被认为是夏阳的自画像。然而,看画中人,又何尝不是丁立人?

展览将持续至3月19日