丁衍庸(1902—1978)是中国现代美术教育和创作先驱,1949年他移居香港后,艺术创作更横跨油画、国画、篆刻等多个领域。但其成就很少被大陆学界关注,乃至他极富创造力的现代艺术创作,迄今未能获得充分的展示和介绍。本文关注的是艺术家最具创格的晚年“戏画”。

2021年9月末,笔者与友人前往广东省高州中学观摩该校收藏的一批丁衍庸画作,虽然未能如愿看到作品真迹,此行却有意外收获。笔者的研究兴趣尤其集中于丁衍庸晚年以神鬼题材为主的“戏画”,校方接待者遂建议我们参观本地的非遗项目“鬼仔戏”——流行于粤西地区的传统木偶戏,他们认为丁衍庸晚年的“戏画”和“鬼仔戏”非常接近,而作为地方风俗,丁衍庸年少时一定有过不少观赏体验。我们还被告知,“鬼仔戏”多在乡间村头演出,地点不确定,要碰运气,而且现在会演鬼仔戏的艺人也不多了。

很幸运,我们恰好遇到了一出正在上演的鬼仔戏。在高州长坡古镇旧城村参观冼太庙时,杂沓的乐声从村口飘了过来。驱车沿村路探寻,很快在旧城墙下的一龛小神庙前,找到了袖珍戏台——四根钢管、数枚彩布围合成的舞台上,一齣木偶戏正在上演。围幕后面,小生角色甩着水袖,身姿窈窕,戏台内排列着数十架木偶,脸谱绘制讲究,服饰色彩缤纷强烈,伴奏和唱腔也很激昂。三位老艺人,隐在台后,一人手操傀儡,口唱戏文,一人吹唢呐,一人敲着木鱼锣鼓伴奏。吹吹打打,烟嗓嘶哑,氛围很是浓烈。烈日当空的午间,乐声通过扬声器传向四方,但舞台前并无一个看客:这些铿锵跌宕的经典曲目,都是演给神龛里的神仙看的。根据相关研究,鬼仔戏根据戏班的演出规模,分为大中小三种,我们偶遇的这次演出属于中班,而小班在演出时,唱、做、念、打都是一人完成。“艺人一张口既要唱男声,又要唱女声,还要模仿猫狗等各种动物叫声,在表演激烈或热闹的场面时,还要模仿各种的喊杀声,打斗声或嬉笑、怒骂、哭喊声等,十分生动逼真,引人入胜。”

丁衍庸 《世界小剧场》 纸本设色 1973 年

中华艺术宫藏

鬼仔戏的演出现场,让我立刻联想到丁衍庸晚年的一幅作品《大世界小剧场》(亦名《世界小剧场》),这是否引发画家创作灵感的由来呢?迄今为止的丁衍庸研究,关于艺术家的早年经历,尤其是乡居18年间,浸淫于粤西文化的日常经验,极少被纳入讨论的范畴。这些五彩缤纷、声色并茂的民间信仰和娱乐空间,提示我们重新思考这位以野兽派画风见长的留日画家,有过一段被忽略的艺术启蒙期。

丁衍庸(1902-1978)出生于广东省茂名市谢鸡镇茂坡村的一户望族,自幼家境优渥。1920年自茂名县立中学(今高州市第二中学)毕业后,他接受叔父、著名农学家丁颖(1888-1964)的建议,赴日本学习美术。1921年考入东京美术学校西洋画科,在接受学院系统训练的同时,广泛接触了西方现代艺术。1925年归国后,丁氏在上海、广州等地从事美术教育,积极投身现代洋画运动和博物馆事业,同时以其新鲜热烈的野兽派画风,在国内备受瞩目。抗战结束后,丁衍庸于1946年受聘担任广东省立艺术专科学校校长(该校为广州美术学院的前身之一),继续推进现代美术教育。1949年他移居香港后,艺术创作更横跨油画、国画、篆刻等多个领域,70年代曾赴法国、日本、澳洲等地举办展览,蜚声海外华人艺术圈。但由于历史原因,作为中国现代美术教育和创作先驱的丁衍庸,很少被大陆学界关注,乃至他极富创造力的现代艺术创作,迄今未能获得充分的展示和介绍。本文关注的是艺术家最具创格的晚年“戏画”。

二

1973年7月间,丁衍庸赴港后首次应邀出国访问,参加了巴黎索邦大学(第四大学)举办的第29届国际汉学会议与东方艺术展览,为此出版了图录《丁衍庸的书画艺术》,封面选用的即为壬子(1972年)冬日绘制的一幅设色水墨画——《大世界小剧场》。对比1946年选送巴黎赛努奇亚洲艺术博物馆(Musée Cernuschi)展出的《蕉蛙图》,丁衍庸此时进入了一个更为圆熟的画境,出于洞达世情,作品透出辛辣的幽默感。如标题所示,剧场里演绎的小衙门,隐喻了大千世界的百态,反过来亦成道理:世界再大,不过就是一个此来彼往、粉墨登场的小舞台。

丁衍庸晚年很喜欢这个题材,创作过多次。衙门里的角色有时会微作调整,舞台四缘照例要装饰一排照明灯光,大概这是艺术家少年时看“鬼仔戏”的动人回忆。案台上写着“正大光明”四字,左侧是个武将的霸王形象,右侧蹲着一个判官的黑脸形象。角色大翻转,混淆了天堂、人间、地界,艺术家在嬉笑怒骂中,不忘道德劝诫。

丁氏还有一种常见的晚年题材——《骑羊猴戏》,画面中的老猴戴着武将面具,骑在忍气吞声的老羊身上,扬鞭作威作福,题句道:“莫谓人生若戏场,老猴粉末又登场。人人愿学将相和,无怪志高又气扬。”这类题材,也反映了作者对世间伪善的讥诮和讽喻。

三

给广州美术学院本科生讲授中国近现代美术史,有一节讨论课——“美术史的眼光”,我曾经向同学们提出了一个问题:为什么总有一些杰出的艺术家,会被我们视而不见?我们又为何如此健忘,比如作为现代美术史的代表人物,同时还是前辈师长的丁衍庸?广州美术学院的资深国画教授,70年前就读于广东省立艺术专科学校的梁世雄,清楚地记得,广州解放前夕,丁校长坐上了一辆军用吉普匆匆离去,再也没有见他回来。在新中国次第展开的现代美术史,丁衍庸从此是缺席的一人,记忆的断裂也由此开始。1978年底,时隔三十年,丁衍庸准备回乡探亲,广东美协负责人黄新波也开始筹备迎接工作,艺术家却病逝了。

近年来,中国港台地区关于丁衍庸的大型回顾展和研究著作的出版有了长足的推进,相对而言,大陆的研究者和观众还少有机会接触这位前辈艺术家。

丁衍庸 《上中下三界》 纸本设色 1970 年

尽管对丁衍庸这个名字感到陌生,当我在屏幕上展示艺术家的晚年代表作《上中下三界》时,学生们反应强烈,或者说,作品让他们有意外的亲近感—— 一幅“设色水墨”长卷,却不乏当代的娱乐性。人物造型显然脱离了文人画的正统范畴,也迥异于20世纪现实主义人物画的序列。这是丁衍庸晚年画作呈现出的一种新格局——野兽派的色彩表现与乖张奇诡的人物造型,以淋漓酣畅的笔墨书写而成。有着传统文人画鉴赏经验的观众,一定会对其笔墨表现大叹精彩,但他们不一定能领会,这番“穷神变、测幽微”的大写意笔墨,混合着光怪陆离、不乏时尚感的色彩和造型表现,题材是出人意表的,形式感也令人耳目一新。这样一种由里而外颠覆传统样式的“中国画”,其实也更新了观众的鉴赏经验。好似一个插科打诨、嬉笑怒骂的脱口秀现场,这幅手卷映射出画家和现代观众之间高度互动的娱乐功能和审美体验。正是在这种娱乐性的观赏过程中,素人观众可以直接参与到画面的“小剧场”中,让人开怀的是这些戏谑形象的随意组合和作者的刻意调侃:市井屠夫、刽子手和穆桂英并列,小鬼和达摩毗邻,斗牛雄鸡,阎王谐僧……卷末有题字:“上中下三界同在一堂共逞法宝”,这里俨然是一个无厘头文化的主题公园了。

丁衍庸 《庄周造像》 纸本设色

1970年,丁衍庸绘制这一手卷的时候,恰逢他晚年变法的临界点。用他自己的一幅画作来比喻,这是庄周梦蝶神奇而美丽的时刻。学生莫一点回忆老师的“鬼画”起点:“1970年6月,‘敏求精舍’在香港大会堂举行‘明清绘画展览’,他看了罗聘的《鬼趣图》横卷回来后,天天画鬼,弄到作品一时鬼话连篇。”

罗聘 《鬼趣图》(选段) 纸本水墨 1797 年

香港艺术馆藏

四

丁衍庸的神鬼题材,发端于中年开始的戏画,最初显然是受了关良的影响。出身番禺的关良和出身高州的丁衍庸,以及台山出身的谭华牧,三位广东青年人,都是大正末年在东京学习西洋画的留学生。现在很少把这三位艺术家放在一起讨论,但他们现代艺术观的形成,却是当时密切互动的结果。他们不仅现场观摩了在东京展出的塞尚、马蒂斯等现代西方艺术家的原作,同时还亲历了“东洋回顾”的新风潮——大正时代中后期,日本知识界和美术界重新评价一度被冷落的南画-文人画传统,尤其是明清之际徐渭、石涛、八大的表现性手法,此时成为了标榜东洋美术现代性的热门话题。

谭华牧旧藏法国画家亨利·马蒂斯《风景》(明信片)

法兰西现代美术展览会 东京 1928年

在东京苦练小提琴的关良回到上海后,很快就拉起了二胡,迷上了京剧。20年代中期,关良和倪贻德分享了最近的创作心得:“谭鑫培的戏,和塞尚的画,正有异曲同工之妙,虽然所取的艺术方式完全不同,而所以成为佳妙的原则是相同的。”而到了30年代初期,洋画家关良不光是钻研起了文人画,更对石刻、佛像、书法以及民间艺术等方面去研究,这个不拘一格的实验模式,发生在抗战全面爆发之前,这表明历经20、30年代对于西方经验的表面性模仿和学习,中国现代绘画正在走向语言内化和文化自觉。

艺术家夏阳对此有过一番观察:“关良、丁衍庸那一代人才真正称得上中西冲突,他们从小是在祠堂、神庙、戏台里,感受着民间艺术长大的,传统就留在他们的身体里,而且这个传统并不单一,不只是文人艺术,很多其实就是耳濡目染的民间艺术。等他们出国留学时,接触到西方的现代学问和现代艺术,这就是中西冲突了,他们自己的身体里就发生着这种文化冲突。他们学的野兽派油画,其实也是西方人对非洲、欧洲等地民间美术的现代转化,关良回国后画京戏,也是领悟了这种转化的经验,传统于是就活了。”

对于这种艺术传统的现代转化,丁衍庸的学生邓伟雄也有类似看法:“丁公是把中国民间艺术的用色方法,与西方野兽派之用色相结合。”丁氏去世后不久,关良在深圳也看到过这批“鬼画”,他称赏不置,认为是“奇特简练”。在鬼仔戏上演的高州小剧场里,我深有感触——丁衍庸的晚年变法,实际上也是现代艺术取借民艺路径的重要成果。回顾现代美术史上最有创格的几位中国艺术家,丁衍庸、关良,以及齐白石和林风眠,都体现出了这种时代变革的前瞻性眼光。

20世纪30年代,关良在位于三元宫的广州市市立美术学校执教西洋画的时候,经常与老友谭华牧去大新公司的天台听京戏,此时他可能已经开始用水墨画戏了。有意思的是,他们身边一批受到左翼文化影响的洋画青年,正在鲁迅指导下投身木刻运动,李桦、赖少其等人是杰出代表,他们将民俗文化、木刻刀法与野兽派风格要素结合得有声有色,还和日本创作木刻团体“白与黑社”展开密切交流。抗战爆发后,这条取借民艺的实验路线,迅速转型为延安和重庆各自主导的战时宣传艺术。关良画戏,在战时陪都赢得了名声,1943年郭沫若盛赞良公,认为他“创造了一个新形式,可是又并不失其为国画,他以洋画的特长和国画的精髓去画水墨画,油画,水彩画等”,“富有乡土的香气,是含有充分的对民族的爱而有创造性的”。

新中国成立后,关良留在内地继续以水墨画戏,保存国粹的名义之下,野兽派的形式表现力愈加内化,呈现为凝练精粹的舞台形象和水墨韵味。但这位现代美术史上的辟新路者,由此奠定了风格的格套。一条意外的发展线索,留给了遁身港岛的丁衍庸。

五

人称“丁蒂斯”“洋八大”的丁衍庸,很早就有了“借古以开新”的意识。在东京留学期间,他颇费心力于研习素描,但色彩表现却是“毫不感觉困难”。他的色彩表现天分,究竟是被野兽派唤起的新艺术灵感,还是说早就有少年时代接触鬼仔戏等民艺资源的滋养,这是值得推敲的。回国后,这位被誉为“中国最前进的青年画家”,不仅以明朗绚烂的色彩表现见长,同时还“竭力在线条上做工夫”,“在每幅画,都有着奔放飞舞的线条,带有中国画的倾向”。倪贻德认为,他的这种技法特色,是间接受到了为中国画线条所感染的野兽派画家马蒂斯、杜菲等人的影响。大概自20年代晚期开始,丁衍庸开始了“复古倾向”,热心搜集古玺印,鉴赏临摹石涛、八大山人和金农作品,开始画起了文人画。倪贻德将这种“洋画家的国画的倾向”,视为“最近中国洋画界普遍的现象”。

抗战胜利在即,1945年初夏,丁衍庸集合在重庆的洋画界同人,举办了首次独立美展,其中的“附展”就是八大山人、吴昌硕、齐白石、经亨颐的作品。而在这次展览之后,关、丁二人交换了水墨画作品。

20世纪40年代末期,时局纷乱之际,丁衍庸、谭华牧、庞薰琹、杨秋人等人在广东省立艺专共同致力于战后的现代艺术重建。在学生的回忆中,丁校长极力主张兼容并包的教学方式,让年轻人自由接触西方现代画派和他本人收藏的书画古董,他鼓励这种基于文化比较的个人判断力。迁居香港之后,中年失意的丁衍庸,反而获得了更多的时间潜心创作,在洋画、水墨画和书法、篆刻之间往复穿梭,弟子莫一点将之描述为“一时一时的疯狂”。其艺术实践呈现为日常性的跨媒介滑动,各种媒介的特性互相参用,中西文化滋养齐头并进,这极大地拓展了他探索中国现代艺术的视野和方法,也体现为一种越来越明朗的创作主体意识。

丁衍庸 《画中画》 木板油彩 1967 年 香港艺术馆藏

当时的不少评论将丁衍庸的创作轨迹直接解读为从洋画回归中国画。耐人寻味的是,丁氏本人也时常配合这种论调,他曾向来访者诉说:“油画对我而言是外来的,话说回来,谁会在意一个中国艺术家去做西方艺术?我对中国艺术更觉得舒心。”

但一位年轻比利时汉学家李克曼(Pierre Ryckmans,1935-2014),却从丁衍庸的油画中读出了艺术创格的深意。1963年11月,丁衍庸个人艺术欣赏会在香港举办之际,李克曼撰文指出,丁氏能“将中国画家特有的精神修养,和毛笔的工夫运用于油画上,把这些长处跟西画中的新表现法自然地结合”,从而摆脱了中西画彼此界线森然的束缚。李克曼认为:“从他的画我们对中国画得了一个新的观念:‘中国画就是中国人所画的画’……依靠这个新的定义与解释,将可取消过去技巧和材料上的各种狭窄分类,更解决了中国近代艺术界所遇到的痛苦矛盾。”在丁衍庸艺术实践的先锋性和格局还很少获得理解的60年代初期,这位年轻汉学家的犀利目光,一定使身处落寞境地的艺术家倍感欣慰。李克曼这些振聋发聩的观点,也有助于我们理解丁衍庸晚年戏画在现代艺术史上的特殊位置,就是在跨媒介和跨文化的日常实践中,通过“借古开新”的办法,借助寓言画的戏谑修辞,在古典奇谭中发挥野兽派的造型特色,探寻现代中国画的自由表达。从画戏到戏画,关良和丁衍庸接力书写了中国现代绘画史上引人入胜的传奇篇章。

六

丁衍庸的水墨画创作从抗战旅居重庆时期开始发力,从1946年的《蕉蛙图》来看,主要吸收的是海派和齐白石一路画风。1949年移居香港之后,他更醉心于八大山人、牛石慧的画风,艺术趣味投合之外,还寄寓了深刻的遗民情结。而此时大量流入香港市场的内地文物,也再次刷新了丁衍庸的传统认知,尤其在他生命的最后十年,这种传统和现代元素的自由取用和融合是十分明显的。邓伟雄对此有着深刻的观察:“一举冲破了八大的藩篱,自开天地。八大山人,西方野兽派,与乎古玺、铜器、古陶上之花纹,线条,都被他一一收入腕底,供他驱使。世间万象,都经过他的心灵创造,由他的笔尖,传达到纸上。”尤其是晚年人物画,“纯属一己创格,从西方野兽派之造型与色彩,汇合中国意笔人物画之造型笔墨而合”,“人物画当中,又以戏谑题材为最具出人意表的创造力”。曾在香港中文大学受业于丁衍庸的美术史学者高美庆教授也认为,60年代末、70年代初,丁衍庸的水墨画进入了“大器晚成”的圆熟阶段:“此时期的作品题材广泛,花鸟、山水、人物俱备,色彩与笔墨并重,表明鲜明的个性和独特的精神,尤其是一种归于童稚的幽默奇趣之感。”题材中以人物画的成就最大。这些人物造型不少是空无依傍,夸张变形,充分发挥了他的想象和创意。

对于丁衍庸晚年所涉人物画题材,莫一点曾做过统计,“从历史人物、文学诗词、戏剧曲艺、儒道佛学、帝王将相、才子佳人、忠邪奸恶、妖魔鬼怪、贩夫走卒、故友亲朋,甚至少女儿童,以至美国西部牛仔和马戏团小丑等”,都能别树一格,形神奇特。莫一点还特别指出,丁衍庸晚年画风已经出现了崭新的统一风格,无论何种品目题材,“都画得比以前活”。“活”字最能点出艺术家在语言创格上的成功,体现出了高度自由的游戏特征。而将丁衍庸晚年水墨画称作“戏画”,正是基于画面中遍在的游戏意识、调侃手段和自由放诞的造型能力。一些熟谙这种戏画表达的资深观众,则会将画面视为一则则机智的笑话和清谈:“总之,每一张画都充满了天真逸趣,每一个人物都是既滑稽又可爱(就是青蛙、鱼、鸟也是),可以说,他的心境完全在画中表露无遗。”

丁衍庸 《八仙图》 纸本设色 1973 年 香港艺术馆藏

丁衍庸“戏画”的诞生过程,伴随着一个鲜明特点——现场即兴创作的表演性。艺术家十分乐意在心契的男女弟子、友人的围观之下,纵笔挥洒,仿佛是在表演一种“魔法”。此时的课堂亦是剧场舞台,弟子黄易曾回忆到:“丁公施施然的来了,口角生春里谈笑用兵,以他半调侃半吹嘘的方式,引得阵阵哄堂大笑下,不费吹灰之力便挥笔成象,写下一幅《扒龙舟图》。人人叹为观止,我则看呆了眼。心忖他不但是个大师级的画家,更是位出众的表演者。”

丁衍庸于香港中文大学艺术系创作《同舟共济》 1977 年

作为课堂剧场表演者的丁衍庸,不仅即刻收获了围观者的赞叹声,他本人也时常惊叹于临场挥毫的神来之笔,即人物形象的诙谐表达和充满天趣的形象组合,水墨笔痕快速渗化于单宣的生动效果,即时性地呈现于观者眼前,再加以色彩的点染和强化,使得现场观摩体验充满了剧场的惊喜感。尤其是巨幅、长卷画作的绘制过程,更能撩动观者的兴味。而这些神怪题材很少以油画绘制,可能就是因为缺少水墨画的现场表演带来的这种兴奋的预期感。

丁衍庸 《笑里藏刀 II》 布本油彩 1973 年

在逼仄的居室兼画室里,和友人谈到兴起,丁衍庸会大发议论:毕卡索的线条不及自己的韧,马蒂斯的造型不及自己的纯,齐白石的画没自己的简,关良的画没有自己的气魄。虽然近乎戏言,这些议论也指明了他在现代画坛最重视的几位现代艺术家。邓伟雄在回忆文章中多次提到齐白石艺术对丁衍庸的启发和影响。在现代中国画坛,齐白石不仅是将充满人间温情和造型灵感的民艺资源融入文人画世界的开创性人物,更以一个售画为业的手艺人所特有的勤勉努力和艺术想象力,开发出了令人目不暇给的新题材。丁衍庸的花鸟画题材,不少是借鉴自齐氏,而戏画人物诸多题材的发明,也可以看到他从齐白石这种打通精英和俗世层面的变通创新中所获得的启示。其画作中情动和诙谐的明朗氛围,多少要归功于白石老人的启发。

但晚年丁衍庸无疑走得更远,他通过融汇现代西画而发展出的色彩表现张力,配合着水墨造型的机敏和神趣,以荒诞风格演绎志怪奇谈,渊源有自,气格高古,却又新奇时尚。和齐白石相比,丁衍庸更显现出一种“遗民”的精英身份意识,因为时代巨变导致的挫败体验,促使他对于八大山人的怪诞风格有了具身的想象和演绎,并借助现代主义的形式张力取得了更大的实验动力。

当然,某种程度上,诞生于70年代香港的这些热辣诙谐的艺术形象,也回应了20世纪技术媒介迅速更新、文化商业持续繁荣的生态,尤其是电影、漫画等都市娱乐文化流行的大趋势。丁衍庸在晚年戏画中打通了东西文化和古今媒介的隔阂,有评论称其为“水墨魔术师”,即感叹这种自由酣畅的快意表达。

七

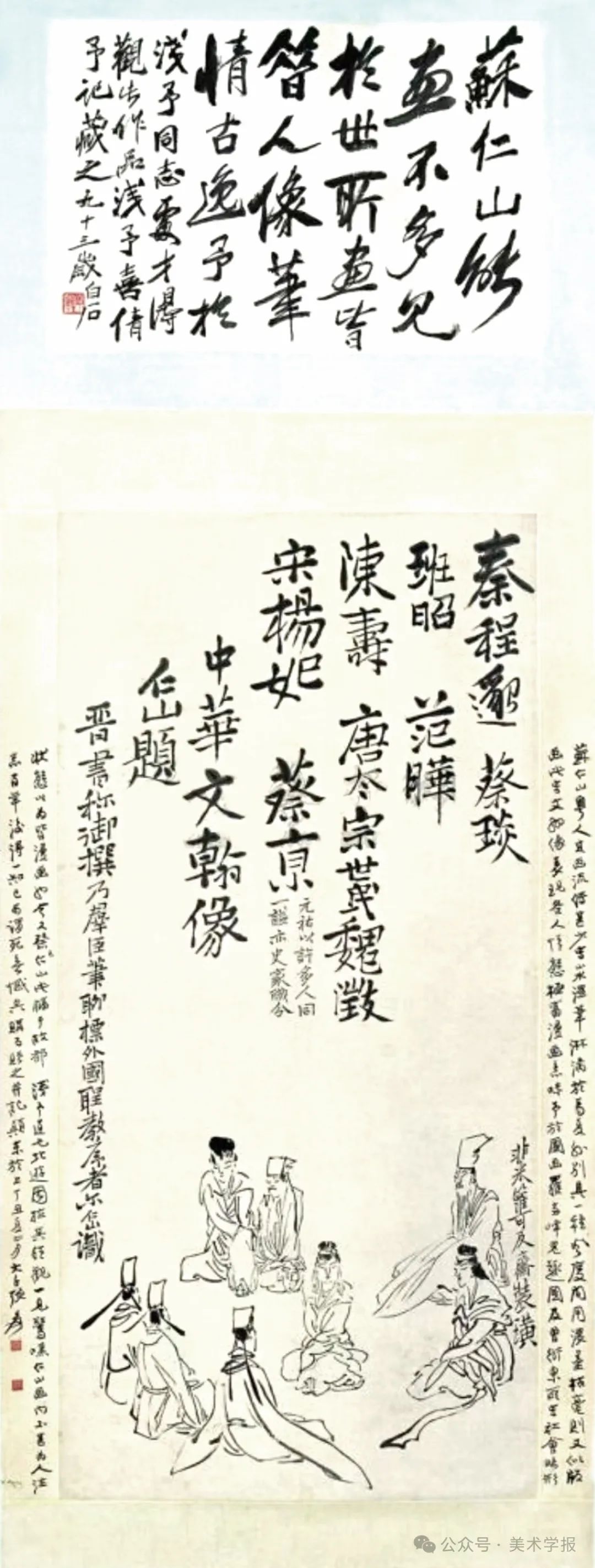

丁衍庸晚年公开认可的现代画家中,并不包括齐白石。此外,他也没有提及同出粤籍的19世纪“画坛怪杰”苏仁山(1814-1850后)。这位被乡人视为癫狂的落寞画人,在离奇诡异的画风中不时流露嘲弄和反讽意味,他的离经叛道的短命生涯,谱写出了晚清“戏画”的奇诡篇章。如果我们有意在珠江三角洲地域文化的温床中,为丁衍庸的艺术创格寻找历史渊源的话,苏仁山是一位遥相呼应的近代共鸣者。值得注意的是,丁氏晚年在香港交游圈中,如书画收藏界的李国荣,以及他密切交往的汉学家李克曼等人,都是当时最重要的苏仁山画作的收藏者和研究者。就在观摩《鬼趣图》的1970年,李克曼的专著《逆子、画家、疯人——苏仁山的生平与作品》的法文版和英译本面世。1969年李克曼离港赴澳大利亚国立大学执教,日后更促成了丁衍庸的两次澳洲访问和展览。李克曼对丁衍庸的艺术成就评价甚高,称其为“最后的中国画大师之一”,他也特别关注到了丁衍庸艺术中的“表演性”特征。在这种密切交往的过程中,可以设想,丁衍庸的晚年变法,苏仁山的影响也是一个可能的因素。

丁氏晚年代表作《上中下三界》,体现出的反正统主义色彩和谐谑特征,恰好有一件对应物——苏仁山的《中华文翰像》。该画作描绘了蔡琰、班昭、范晔、唐太宗、宋杨妃、蔡京等历史人物,席地而坐,交谈于一室,男女、忠奸、君臣的界限一扫而空。曾由叶浅予珍藏的这幅画作上,还有齐白石、张大千的题跋。张大千于1937年写到:“此写文翰像,表现各人情态,极富漫画意味。予于国画,罗两峰《鬼趣图》,及曾衍东所写社会畸形状态,以为皆漫画也。”

苏仁山 《中华文翰像》 纸本水墨 叶浅予旧藏

鉴于漫画作为一种基准性媒介在中国现代美术史上的重要影响力,我们无法排除丁氏晚年戏画和漫画也存在着某种联系,正如讨论齐白石的类似现象一样——这些诙谐简洁的造型的确时常让人联想到现代漫画的特征,但有一点可以肯定——齐白石和丁衍庸的这类作品立意,并没有像大多数现代漫画家那样,体现出介入现实社会的明确政治诉求。毋宁说,对于丁衍庸而言,他是通过这些谐趣形象的表达,表达了一种疏离姿态——这一点恰和他的好友谭华牧在新中国时期扮演的体制内“隐士”形成了微妙对话。笔者虽无意求证丁氏与苏仁山之间风格关联的确切性,但将这两位“离经叛道”的艺术家加以并置比较,尤其是经由李克曼这一中介人物所达成的一种关联性,至少提供了一个新的思考向度——为何近现代广东贡献了如此多的反正统主义的重要艺术家,自苏仁山以降,康有为、何剑士、高剑父、李铁夫、司徒乔、符罗飞、黄新波,乃至关良与丁衍庸。在这条张扬个性、以变革开新路的反正统主义的思想史脉络之上,我们似乎才能有效解读丁衍庸的晚年变法。同样耐人寻味的是,丁衍庸似乎是这个20世纪画界变革者名单中最淡漠于政治诉求的一位。

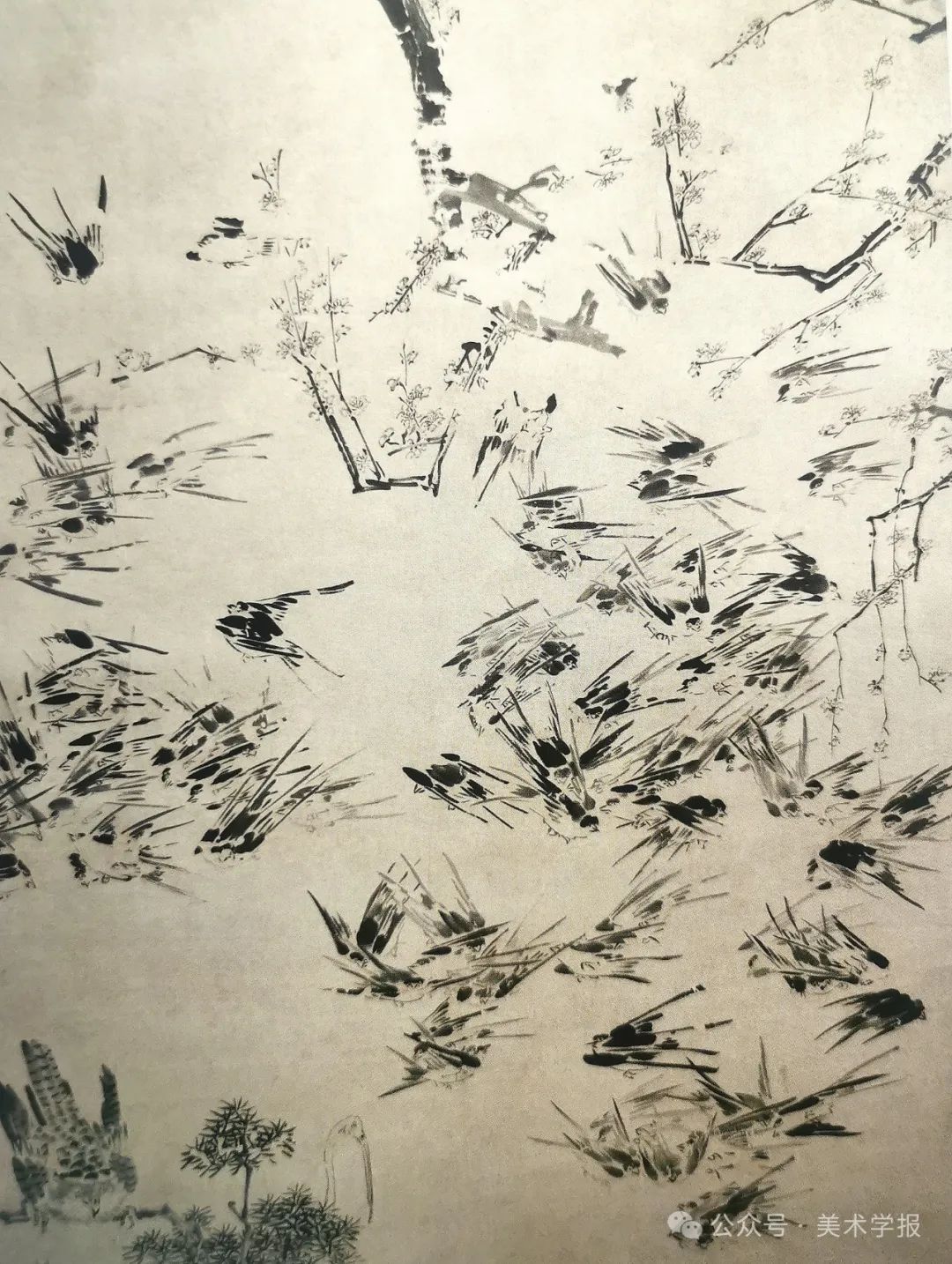

丁衍庸的晚年戏画系列,似乎是从几只青蛙剧烈的伸腿动作开始的。1969年的《蛙声喀喀》,青蛙形象迥异于1946年的《蕉蛙图》,画面上那些瞪眼撅腿的古怪造型组合成的画面意象,产生了一种迥异于八大荒率冷逸风格的激烈节奏,更让人联想到苏仁山式的癫狂——这是一组鼓噪而不得消停的群体像,类似行草书结体的急促笔法之中,以视觉寓言的方式让人联想到了时代激越中的疯狂侧影。也许丁衍庸在这种建基于金石书法形式感的减笔试验中,找到了一种释放心绪的手感和造型方案,更为简化,也更显出一种对话时代的急迫感,此时他也终于从熟稔而拜服的八大风格中脱化而出了。值得注意的是,丁衍庸始于60年代初期的篆刻实践,到1970年前后,也已进入了成熟期,这些从原始彩陶纹样和先秦玺印中汲取来的造型灵感,也渐渐释放到了人物画实践中来,通过色与形更为大胆的想象和发挥,在妖鬼神道人物题材中大放光彩。

苏仁山 《百鸟万岁图》局部 纸本水墨 京都国立博物馆藏

在生命的最后十年中,海内外对丁衍庸艺术的关注开始升温,画家终于告别了朝不保夕的拮据生活,情感生活也滋润了画家的生命力和表现欲。神怪题材之所以在1970年后明显增多,罗聘的《鬼趣图》显然并非唯一的促因。实际上,丁公广泛汲取了从日本禅画、妖怪画,毕加索乃至梁楷、龚开,乃至民间宗教图像的营养元素,臻入化境之际,画家已经能够在各类题材和形象之间自由贯通了。

丁衍庸 《猴》 篆刻

八

1948年6月,丁衍庸与庞薰琹、杨秋人、谭华牧等一众同事参加了广东省立艺专的应届毕业典礼。时局纷乱之际,作为校长的丁衍庸援引孔子语录以为同学送行:“攻乎异端,斯害也已,善道有统,殊途而同归,异端则不同归者也。”1949年10月13日,被广州的同人们视为“异端”的丁衍庸,孤身一人迁居香港。在与家人隔绝,忧惧孤寂的境遇之下,“八大山人、牛石慧、徐天池、石涛、石溪,就变成我的师友”。八大画作中“哭之笑之”的落款,丁衍庸时时引以自况。他须臾不离笔墨画具,此时的画业不仅是谋食之具,更是无数个借助作画安顿心灵、为自己和家人祈福消灾的时刻。

广东省立艺术专科学校第六届美术本科毕业同学摄影纪念。

前排左六起:丁衍庸、谭华牧、杨秋人、庞薰琹

1948 年 6 月(谭华牧家属提供)

丁衍庸 《八哥》 木板油彩 20 世纪 70 年代

丁衍庸晚年尤喜绘制钟馗形象,造型热辣痛快,衍生系列也层出不穷,令人忍俊不禁。邓伟雄回忆:“这是因为他觉得当今之世,过多邪恶,故愿天多生此人,治鬼驱邪,其实丁公常常自比为钟馗,说自己写妖魔鬼怪,是要写出他们的丑态,就是当作一种口诛笔伐的形式。”钟馗形象,是中国绘画史中鲜有的横跨精英世俗阶层持续存在的题材,丁衍庸巧借钟馗形象自况身世,发展出了令人惊叹的现代绘画形象。薛爱华曾积极评价唐代“诗鬼”李贺,在此不妨引用:“一方面是借用古典主题作为适当、可靠的模板(中略);另一方面则是作者利用其个人十分珍爱的某一形象,进行彻底改造,始知仿佛第一次开花结果一般。”丁衍庸正是在这层意义上,达成了高度原创性。在采用古典形象时,他总是能找到变通的灵感,并在此基础上将其改造成完全属于自己的造型风格。较之同时代大多数“借古开新”的艺术家,丁衍庸的创新意识和改编方案是相当彻底的。他的生世命运,让他必须找到一种契合复杂心绪和乖张世相的当代绘画语言,而“彻底改造”的同时,观者仍然信服这些新版钟馗,并没有悖离其辟邪消灾的心理慰藉功能。

丁衍庸 《钟馗降妖》 纸本水墨 1972年

丁衍庸晚年的神鬼题材,一方面反映了他所追求的以“神趣”为要旨的艺术境界的升华,正如其所言:“一幅纯粹的画自有其本身的艺术价值,你看着它时,只会令你精神向上……就像你忽然看到好天色,天朗气清,令你的精神为之一振。”同时,那些光怪陆离的神鬼造型也让人联想到避居港岛的艺术家所披沥的世变沧桑。郎绍君先生曾有精辟解读:“在七十年代的中国,这些作品非香港不能有,在香港非丁衍庸不能作。”在这个指向社会剧烈变动和个体命运的解读视角上,他的晚年变法可被视为一种深有意味的自我放逐,也可以被视为萨义德所谓的“晚期风格”。这再次让人联想到苏仁山的例子——以荒诞手法譬喻无常命运的癫狂手法。明清以降高度发展的大写意画风,不曾料想,会以一种人鬼神之际、东西洋之交的现代“戏画”,演绎出一幕幕“大世界小剧场”。

(本文原刊载于美术学报,澎湃新闻经授权转载,原文注释未收录)