美国疾病管制与预防中心(CDC)表示,随着中国基孔肯雅热(Chikungunya Fever)感染病例上升,美国计划发布针对中国的旅游警告。

新闻报道截图

CDC一名发言人对彭博社表示:“CDC了解到中国广东省报告的基孔肯雅热疫情,目前正在评估疫情的规模和程度。”

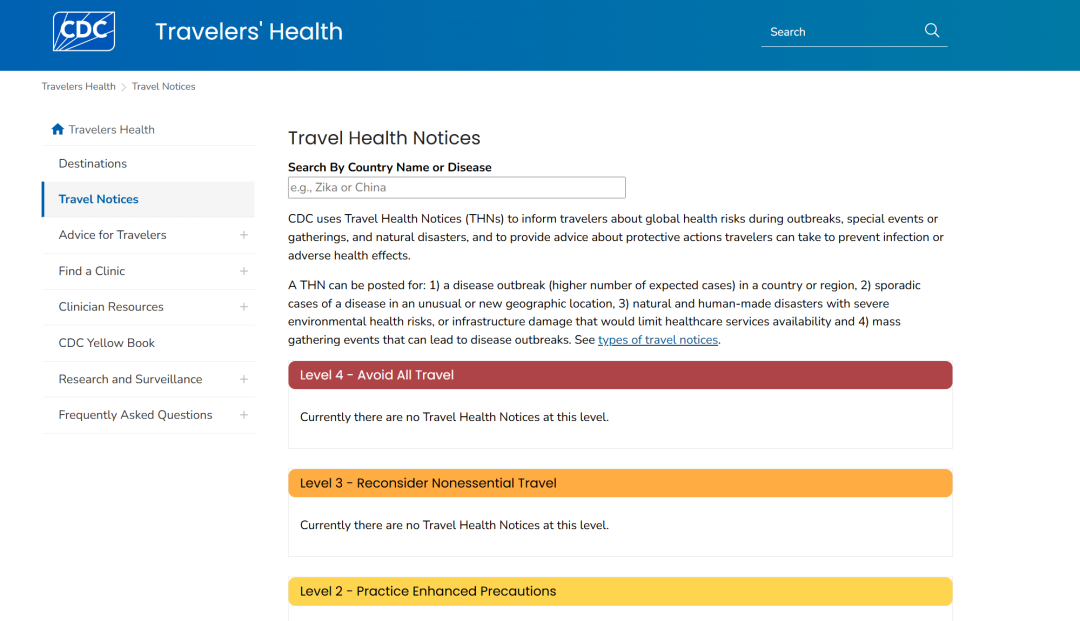

CDC旅行健康警告等级(常见分类):

· Level 1 - Watch(注意)

风险较低,建议采取常规预防措施。

· Level 2 - Alert(警示)

风险中等,建议采取加强防护,特别是老年人或慢性病患者要谨慎。

· Level 3 - Warning(警告)

风险较高,建议避免非必要旅行。

· Level 4 - Special Alert(特别警告)

(极少使用,通常为疫情初期或重大全球健康事件)

极高风险,建议全面避免前往。

CDC官网

世卫组织介绍,基孔肯雅热由基孔肯雅病毒引起,1952年在坦桑尼亚首次被发现。病名源于坦桑尼亚南部的基马孔德语(Kimakonde),意思是“变得扭曲”,患者会因此导致严重的关节痛。

基孔肯雅热主要由埃及伊蚊(Yellow fever mosquito;又称埃及斑蚊)和白纹伊蚊(Asian tiger mosquito;又称亚洲虎蚊、白线斑蚊、花斑蚊)传播,它们同时会传播登革热(Dengue fever)和寨卡病毒(Zika virus)。没有特定的治疗方法,可引起迅速和大规模的疫情。由于蚊子在白天叮咬,通过使用驱虫剂和穿着长袖衣服进行预防是关键。

用于防止蚊子的驱虫剂应该含有避蚊胺(DEET)、伊默宁(IR3535)或埃卡瑞丁(Icaridin)。

本月早些时候,世界卫生组织发出紧急呼吁,要求采取行动,防止2004-2005年基孔肯雅热疫情的重演,因为与印度洋地区有关的新疫情已蔓延到欧洲和其他大陆。

目前的疫情激增始于2025年初,主要疫情发生在以前受到袭击的印度洋岛屿,包括留尼汪岛、马约特岛和毛里求斯。

根据中国卫健委7月31日发布的公告显示,感染基孔肯雅热的临床症状以发热、关节痛、皮疹为主要特征,潜伏期1~12天,常为3~7天。

卫健委官网

(一)发热:急性起病,发热以中低热为主,部分患者可为高热,可伴畏寒、头痛、背痛、全身肌肉疼痛、畏光、恶心、呕吐等。热程多为1~7天。

(二)关节痛:为基孔肯雅热的显著特征,可为首发症状。初始为单个或两个关节疼痛,常在24~48小时内出现多个关节疼痛,可呈对称性分布。主要累及远端小关节,如踝、指、腕和趾关节等,也可累及膝和肩等大关节。疼痛随运动加剧,关节僵硬,可影响活动。受累关节周围肿胀、压痛,少数大关节受累者可出现关节腔积液。

绝大多数患者的关节疼痛及僵硬状态在发病数天内恢复,部分患者关节疼痛和僵硬可超过12周,有的甚至持续18个月以上,个别患者遗留关节功能损害。

(三)皮疹:多数患者在发病后2~5天出现皮疹,常分布在躯干、四肢、手掌和足底,也可累及面部,为斑疹、丘疹或斑丘疹,疹间皮肤多正常,呈斑片状或弥漫性分布,部分伴有瘙痒。数天后消退,可伴轻微脱屑。

(四)其他:可出现恶心、呕吐、食欲减退、头痛和肌肉疼痛等非特异性症状。部分患者淋巴结肿大伴触痛,以颈部淋巴结肿大为主。部分患者出现结膜炎,少数出现虹膜睫状体炎、视网膜炎和葡萄膜炎等眼部表现。

儿童病例高热多见,发热持续3~5日,除了关节疼痛,皮疹较成人更多见,可见累及面部的斑片状或弥漫性斑丘疹、疱疹、褶烂样皮损等。新生儿感染多在出生后3~7日内出现临床表现,包括发热、喂养困难,皮疹更广泛,可见肢端瘀斑和水肿。

极少数出现严重并发症,如脑膜脑炎、脊髓炎、心肌炎、急性肝损害、急性肾损害等,出血性并发症发生率极低。

目前尚无特异性治疗方法,以对症支持治疗为主。

中国外交部发言人郭嘉昆31日主持例行记者会。

有记者提问:美国疾控中心表示,由于中国基孔肯雅热感染病例数量上升,计划对中国发布旅行健康提醒。外交部对此有何评论?

郭嘉昆表示,国家卫健委此前举行新闻发布会,介绍了中国南方个别城市发生基孔肯雅热输入疫情并引发本地传播的情况,指出当前疫情可防、可治、可控。

基孔肯雅热是一种蚊媒传播的疾病,上世纪50年代在国外已有报告的病例,目前全球已有119个国家和地区发现了该病毒的传播。据了解,中方就此同世界卫生组织保持着沟通,中国政府始终高度重视本国人民和在华外国公民的身体健康,将一如既往为境内外游客提供舒适、安全、便利的旅行环境。