2017年11月15日,达·芬奇《救世主》在纽约佳士得拍卖行以4.5亿美元的价格落槌成交,一举成为“史上最贵”画作。该画曾被认定为达·芬奇的学徒绘制的仿作,1958年流入市场时,仅以45英镑的价格转手。后经一系列研究与修复,各地学者们也积极参与到了关于画作真伪的讨论中。

近日,佳作书局邀请了牛津大学艺术史系荣休教授、达·芬奇研究学者马丁·肯普,以“达·芬奇的《救世主》:迷失在争议中”为题,解读了其认为《救世主》为达·芬奇作品的见解。澎湃新闻特此受权刊发了讲座部分内容。

画作《救世主》描绘的是耶稣基督人像被视为拯救世界的救世主。画作中,基督为半身正面油彩木板肖像,身穿青金色与深红色长袍,左手握著1颗水晶球,而右手高举象征祝福的手势。

目前看来,似乎没有任何确凿记录表明达·芬奇曾于某时某地受某人之托创作过这幅作品。不过现存英国王室的达·芬奇手稿以及一系列拥有相同构图的临摹版本证明历史上一定存在过一份被用于学习和观察的“原本”。

《救世主》(Salvator Mundi),达·芬奇(?)木板油画,65.6 x 45.4 cm,约1500年

波希米亚版画家温思劳斯·霍勒(Wenceslaus Hollar,1607-1677)于1650年的翻印版画便是最好的印证。在其作品下方的题字镌刻中,霍勒清晰地注明其为翻印“自莱奥纳多·达·芬奇的原作”。

在离开意大利北部的兵荒马乱之后,达·芬奇于1516年进入法兰西国王弗朗索瓦一世(François I,1494-1547)的宫廷服务并卒于昂布瓦斯。学者卢克·赛松(Luke Syson)认为这幅画极有可能是在这一时期由达·芬奇带入法兰西宫廷,再由1625年英法联姻进入英王查理一世(Charles I,1600-1649)的收藏。作为鲁本斯(Peter Paul Rubens,1577-1640)和凡·戴克(Anthony van Dyck,1599-1641)的赞助人,查理一世是十七世纪当之无愧的顶级藏家。在其众多的意大利艺术品收藏中,学者们也的确找到了一条写有“莱奥纳多所绘基督像一幅,价值三十英镑”的记录。在接下来的两百年中,类似的书面记述也都表示曾有一件所谓达·芬奇基督像在英国宫廷与上层贵族间流转。

温思劳斯·霍勒,《救世主》,版画,1650年,现藏于多伦多大学托马斯费雪善本图书馆

《救世主》中的修改痕迹

《救世主》中有一个明显的修改痕迹 (pentimento)。“pentimento”在意大利语中的意思是“忏悔”,这个术语指的是绘画中改变了想法。从《救世主》的多个复制版本中可以看到,拇指原本应在另一个位置,之后被重新画成了《救世主》中的拇指的样子。这并不能证明这幅画就是达·芬奇画的,但通常来讲,一个复制者并不会这样做,而且在其余所有的达·芬奇画作的复制品中,出现的拇指都是在另一个位置,而没有过两个拇指的痕迹,也没有处在原本画出来的位置。所以,探查到这个画板表面的原始图像是很有用且很鼓舞人心的,因为正如我所说,这样的情形一般不会见于复制品上。

《救世主》中手指修改痕迹

达·芬奇在绘画时是很灵活的。我们有很多他的画作的红外线照片(这是一项比X光更新的技术),这样可以看到画下面他曾经的绘画痕迹,由此可见他总是能看到不同的可能性。相比来说,拉斐尔是个更为一板一眼的画家,每次他定好构图后就不会再做改动了。而达·芬奇呢,他总是能想到一些不同的可能性。这幅画中还有很多别的修改痕迹,但修改痕迹已经比他的一些其他作品中的少了。《蒙娜丽莎》是达·芬奇基于完全等比例的草图绘制而成的,即使是这样,他依然更改了蒙娜丽莎的手指的位置,还做了一些其他的改动。

我们也会注意到基督胸前的衣服前襟上也有一些修改痕迹。原本这些线条是曲线状的,而最终呈现在画面上的却是尖角状的。由此可见,画作本来并不是这种图案的,而最终却选择了一个直线型、尖角明显的图案,他更改了结的画法。

《救世主》中衣襟修改痕迹

我们还注意到,画作人物左眼上有一个手印。为了将描绘对象的边界改得柔和些,达·芬奇经常会用他左手的手掌根蘸取颜料,然后蹭掉。基督眼睛上的这一处,是他在柔化颜色间的渐变以及不同形体间的过渡,这是很典型的达·芬奇行为。在这一点上,学徒们并没有办法做到如他这般精妙。所以,这个手印是非常有用的。纵使我们无法对它做指纹检测或是任何法医学上的测试,它的存在就已经是达·芬奇绘画技巧的证明。

《救世主》主题

我们应该讲一讲《救世主》的主题。这个题材的历史颇为悠久,但“救世主”这一题目并不是当时就在用的。这个名字是17世纪的产物,它与画作本身并不是同时期的。这一主题来自统治者的图像。在查尔斯五世的金章中(查尔斯五世是神圣罗马帝国自1356年起的皇帝),他手中捧着的球体,意象便是“救世主”,即世界的拯救者。而这个饰有一个十字架的球体象征着这个世界,所描绘的则代表着神圣罗马帝国皇帝的统治权。因此,这是一个象征统治权的世俗图像。

在宗教层面上,统治权图像也与之相差不大。左侧图像中,这个位于美丽的拜占庭晚期穹顶上的,是来自西西里的蒙雷阿莱(Monreale)的《基督普世君王》(Christ Pantocrator),他直直地望着我们并赐福于我们,这一特定的姿态一如我们在《救世主》中所看到的。中间的图像是由伟大的荷兰艺术家罗吉尔·凡·德尔·维登(Rogier van Der Weyden)创作的,它是一组三联画中的一部分。要注意的是,你可以仔细看一看这些如今被我们称为“救世主”的画作的构图。右侧图像,是一个没有拿球体的,来自扬·凡·艾克(Jan van Eyke)的一幅广受好评的知名作品。这位早期的大师对达·芬奇颇有影响。

此外,在圣经中的文本里,可以看到《救世主》图像上题写了如下的圣经文段:“凡劳苦、担重担的人,可以到我这里来,我就使你们得安息” (《马太福音》11:28)和“耶稣说,‘我就是道路、真理、生命。若不借着我,没有人能到父那里去’” (《约翰福音》14:6)。因此,这是基督的和善形象,不是作为一名严苛的审判官,而是作为慈悲的基督。这些通常都是与这个图像联系在一起的文段,因此这是一个比最后的审判中的基督更为温柔的基督形象。

观看《救世主》中的头发、图案与水晶球

让我们来仔细看一看这幅画,真正仔细地看看它究竟是怎样被画出来的。在各种争论中,人们通常并没有仔细看画,他们只会略看一眼,然后立马就冒出个想法,说“哦,这是达·芬奇的画”或者“这不是达·芬奇的画”,而艺术史学家的职责就是不要被这些武断的意见所左右,去真正仔细地观察画作。

先来看看画中人物的头发,画得非常美,可以体现出极佳的线条准确性及画家的巧思。这绝对是达·芬奇作品的一个标志,因为他将头发的卷曲类比为水的流动。在《温莎古抄本》(Codex Windsor)中的美丽稿图中,他标注了一句“注意水的流动与头发的卷曲的相似性”,并且解释头发的重量让它有了一种线形的方向,而水流也有这种效果,同时水在循环流动中会产生波纹,就像卷发一样。这两者本身都是直的但却有着变弯的潜质,将二者并置,则可以得到如图这般的锥体,一个延展的螺旋。在那些描绘竿子入水后产生的波纹的美妙画作中,波纹就像是马的尾巴一样。达·芬奇作画时,他对物体的结构有着一种感知,即我所说的头发的物理特性。他并不仅仅是在画发丝的卷曲,而是为了通过画这一表象来理解导致头发卷曲的物理学原因,就像水因某种物理学原理而产生波动一样。

我们若是看看基督衣服前襟上的尖角状图案,会发现这对于达·芬奇是颇为少见的。他通常画的都是弯曲的、流线形的物体,因此我们几乎可以确定这是受到了伊斯兰艺术的影响。例如,这一伊斯兰瓷片,这种尖角状图案绝对是伊斯兰式的,它是通过将方块旋转45度得到的,是一个在伊斯兰艺术中非常常见、且有着多种变体的装饰图案。达·芬奇对此显然是非常感兴趣的,但与他同时代的其余画家基本上都只是继续在画那种弯曲的图案,而非伊斯兰式的尖角状图案。

《救世主》衣襟交叉处的几何图形

我们可以得出,达·芬奇是在1500年左右认识到了这些伊斯兰式图案的,那是在他的主要资助人,米兰公爵卢多维科·斯福尔扎(Ludovico Sforza)被法国人驱逐倒台之后。达·芬奇起初去了许多地方,其中就包括威尼斯,在那里他见到了永动机的试用。那时人们会突然闪现并嚷嚷着“嘿,我能造出水上的永动机”。如这些稿图画的就是永动机,理论上它上面的这些小锤子会让轮子永恒地转下去——当然啦,这显然是行不通的,不过达·芬奇对于永动机的研究还是挺热衷的。总之,当我们把这一切整合到一起,这都指向了1500年,达·芬奇短暂地停留在威尼斯的那段时间里。

我认为达·芬奇在威尼斯的时候对图案中的数学理论非常感兴趣。他一直对那些令人叹为观止的复杂编织图案很感兴趣,他以那种圆润的、曲线形的纹饰为基础设计了一系列编织图案,并用它们来装点他的学院。他用这些精妙绝伦的弯曲图案进行了设计,而这是一个利用几何的力量来展现几何之美的过程。当他在威尼斯看到了那些伊斯兰式的图案,他意识到了还有另一种达成这个目的的方式,也就是利用这些方块中套着45度旋转过后的方块的尖角状纹样。而且我认为,他将这些看作我们如何观察并记录大自然的一个体现,包括大自然的各种内在的结构,而非严苛的、不同宗教间的区别与对立。当然,威尼斯本就受到了非常强烈的伊斯兰装饰图案及纹样的影响,而这些我也不觉得一定是和伊斯兰教这个宗教有关的,而是和大自然及艺术中的几何学有关。

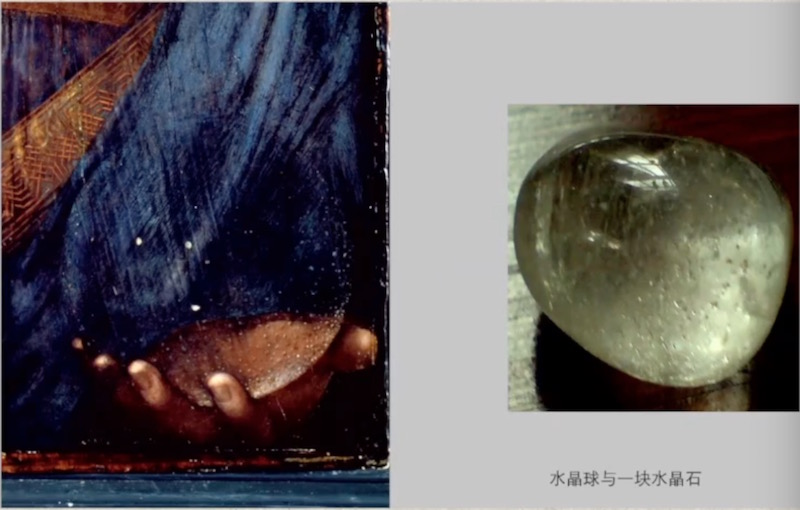

《救世主》中的水晶球与一块水晶石

当我在剑桥学自然科学的时候,我学了一些地质学的课程,仍记得我对那些半宝石有多么的着迷。而当我看到《救世主》中的球体时,我就认为那可不是玻璃,大概率是水晶石。水晶石中经常有一些包裹体,它们不是气泡,而是不规则的气体空间。我觉得这其实很有趣,因为这并不像一些威尼斯的“救世主”图像那样是一个玻璃球,而是一个水晶球。牛津的地质学家也肯定了画作中描绘的球体是水晶石做的。

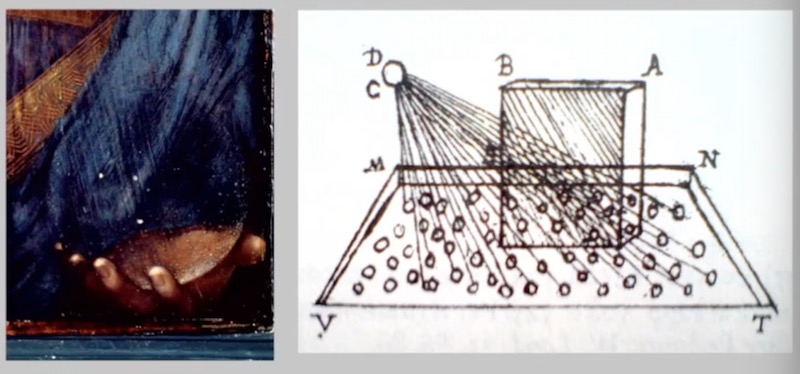

水晶石与光线的研究

达·芬奇对水晶球上的这些小气孔产生的光学现象很感兴趣。他开始思索这些卵石在不同光线下看起来如何不同,在阴影中或是被光直射,这些光学上的复杂变化正是达·芬奇所喜爱的,并且他发觉在水晶石中也有相似的现象。现在,我们对《救世主》中的水晶球进行了放大,观察这些小细节。在上述展示过的稿图中,有很多由笔尖这样一转画出来的小点,而他画这些时估计在想,“怎样才是最方便简洁地画出这些小包裹体的方式呢?” 这每一个点都是由一点暗色颜料和一点亮色颜料构成的,非常简洁,完成得相当漂亮。我认为这些看起来很随意的习作,其实是在为《救世主》作准备。

(左上)拉斐尔《雅典学院》(局部);(右)《天文学》(局部),(左下)《救世主》(局部)

一旦我们知道了这是一个水晶球,这就为这幅画的意义带来了一些有意思的意味。当时的宇宙观推崇希腊天文学家、地图绘制者、地理学家托勒密(Ptolemaeus)的观念,在他的系统中,有着一些固定的一起移动的星星,所有的星球共同组成了一个有限的宇宙,而这个宇宙的边界便是水晶球的边缘。在两幅拉斐尔(Raphael)的作品中,一幅是《雅典学院》,托勒密本人正托着一个代表地球的球体,而他旁边的另一位哲学家,大概是琐罗亚斯德(Zoroaster),正拿着一个代表天体的球体。在梵蒂冈的同一个房间内,天花板上有着另一幅画,可以看到在一个水晶球的中心是地球,而十二星座的符号被画在了这个水晶球的表面。因此,我们可以看出达·芬奇为“救世主”这一有着固定含义的主题增添了另一个层面的意义,他想表达出这是关乎整个宇宙的,关于水晶球内的那个由特定的星星组成的有限的宇宙。也就是说,他将这个词以一种十分有深意的方式翻译了出来,而这又是一个很典型的达·芬奇行为。

他对水晶球非常感兴趣,并且也被当作这方面的专家。在《大西洋古抄本》(Codex Atlanticus)中的稿图里,一个长方体是某种水晶器具,旁边标注了它是由水晶石做成的,可能是个放大镜一类的。我们并不知道它具体是什么,但我们可以确认其材质为水晶石,并且他对这种美丽非凡也颇为昂贵的材料的兴趣也这样被记载了下来。

达·芬奇与光学理论

另一个涉及的元素是达·芬奇晚期对于视觉的见解。我此前认为《救世主》是一幅较为晚期的作品,大概在1500年后,而现在我认为这一时间范围可以缩小到1510年之后。在达·芬奇的职业生涯中发生了这样的变化,即他逐渐认识到了视觉是十分精妙复杂的。

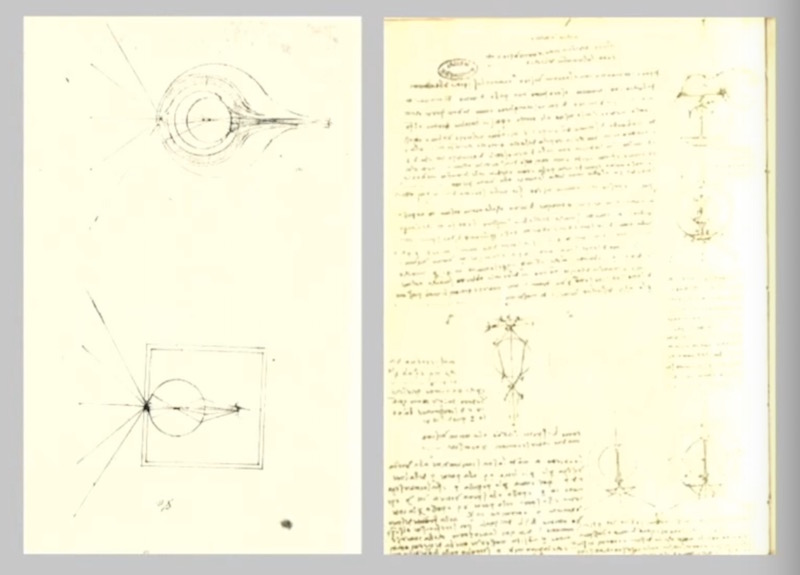

达·芬奇对人眼的光学系统研究

达·芬奇年轻的时候以为这是个很简单的事,眼睛只是单纯接收光线并将其记录下来,就像两脚规或是罗盘那样测量物体。而之后,部分是来自中世纪的哲学、部分来自翻译,他接触到了伊斯兰学界的视觉理论。海什木(Ibn al-Haytham),中世纪伟大的光学家,通过他的著作《光学书》(拉丁文题目是“De aspectibus”,这可能是有史以来最伟大的论文),达·芬奇了解到了眼睛的工作机制其实是一套非常复杂的光学理论。为此,达·芬奇试图用玻璃模拟眼睛的一次小实验,盛上水,并在中间放上一个小玻璃球,来观察这样是否可以营造出他想要的光学效果。他关于视觉复杂性的最终结论可见于他的手稿《关于眼睛》中,他写道,“眼睛无法知晓物体的边界,所以人们无法确切地看到一个物体的边界”。这一点在他晚期的画作中非常明显,如《蒙娜丽莎》中的形体都是柔和而略显模糊的。这些都是在这一崭新的光学理论,即“眼睛无法确切地看清任何物体的边界”的影响下的产物。

如果我们端详一番《救世主》,我们会看到不同程度的聚焦,用个不符合时代的术语来说,就是我们所说的“景深”。他离我们较近的这只手处在一个颇为理想的位置,没有过近,而是恰好处在那个我们可以把它看得颇为清晰的恰当位置。画中的人物脸部则略为靠后,变得模糊了。这里,我们可以看出达·芬奇在《救世主》中利用了光学理论。不过,这不仅仅是光学上的探索,因为他在描绘基督教世界最深切的精神核心。对此,他表达道,人们并不能真正理解它,它是不可知、不可见的。所以基督在某种程度上是我们可以看到的,但同时他也是我们看不见的无形存在。在中世纪,这被称为“否定神学”(negative theology),即作为凡人,我们的感知和理解力都是有限的。这样一来,光学理论中对形体的模糊和人们神学认知上的懵懂——对至高无上的神与神子的不确定性——完美地融合在了一起。

达·芬奇通常被认为是个无神论者,但其实并不是这样的,他只是认同一切都是有界限的。在一幅藏于伦敦国家美术馆的草图中,人脸都是非常模糊、柔和、神秘的;卢浮宫内的《施洗者约翰》(St John the Baptist)中,约翰的微笑暗示着精神层面的知识,因为他知晓我们所不知的奥秘。达·芬奇曾经写下“把灵魂的定义… 留给修道士们去思考,他们是人民的父亲,因受到启发而知晓了奥秘,我让它们称为神圣的著作,因为它们是至高无上的真理”,而他的话中并没有带着讽刺的意味,他只是想说由于我们作为凡人的理解能力是有限的,所以我们无法进入这个神圣的领域。因此,这种将可见之物与无形之物进行模糊的技巧是一个光学与神学的结合体,非常绝妙,是非常典型的达·芬奇行为。

《救世主》(局部)与《施洗者圣约翰》(局部)

这是一个否定神学的体现,神秘的本质。自《蒙娜丽莎》以来,达·芬奇的所有人像都透着一种未知性。《蒙娜丽莎》是意味不明的,她的微笑对我们来说更像是打趣而非带着一种确定的含义。《施洗者约翰》也是如此。精神,甚至于灵魂层面知识的终极源泉有着神秘的本质,而《救世主》更是达·芬奇对此进行的诠释之集大成者。

总之,与达·芬奇有关的事情就没有什么简单明了的,他总是吸引着争议、传说,以及最为非凡的历史学研究兴趣。

期待《救世主》的再亮相

这幅画刚来到纽约的时候,它被送到了马里奥·莫德斯梯尼(Mario Modestini)的工作室。随着他们一步步地将画作进行了清理,他们发现了这幅画被毁坏得有多严重。后来,罗伯特·西蒙开始将这幅画的照片展示给一大群学者,而我本人也很荣幸地名列其中。在2008年的3月,我们受邀前往英国伦敦的国家美术馆的文保工作室。那时,国家美术馆正考虑着要策划一次达·芬奇的展览,然后罗伯特·西蒙就把这幅画从纽约带过来了。当时很多专家都在房间里。接下来,就开始了一场辩论,没有人说这绝对不是达·芬奇的作品,也没人要求我们一定要提出一个确切的定论。后来的传言中,搞得这好像是一场投票似的。私下里,我对罗伯特·西蒙提出了我希望可以对这幅画展开研究。我概括了一下我的研究计划,提到光学问题、神学、水晶石、发丝的画法等方方面面。我当时并没有说“我认为这是达·芬奇的作品”,而是表示了它值得我们尽可能详细全面地研究。

这并不是终局。或许,它其实是结局的开端。现在,我们仍无法确切地知道这幅画究竟在哪里,它什么时候才会出现。你瞧,这是世界上最贵的画作,却不知道怎么才能看到它。我希望它总有一天会重回公众的视野。这真的是一幅非凡的画作,而且我认为它可以完美自证它作为伟大画作的意义,就像是宗教版的《蒙娜丽莎》。

(马丁·肯普,知名艺术史家、策展人,英国国家学术院院士,牛津大学艺术史系荣休教授,达·芬奇研究学者。他曾在英国的剑桥大学与考陶尔德艺术学院学习自然科学与艺术史。曾执教于英国沃尔夫森学院、格拉斯哥大学及圣安德鲁斯大学等。)