文森特·梵高 (Vincent Van Gogh) 于1890年5月20日抵达巴黎附近瓦兹河畔奥维尔,直至7月29日去世。尽管在奥维尔只生活了两个多月,但这一时期却是梵高艺术又一个高峰,新的生活处境给予了他创作伟大杰作的养分。

在短短两个月中,梵高创作了74幅油画和33幅素描,在瓦兹河畔奥维尔,梵高希望在大自然中重获新生,他画了当地教堂,画了加歇医生,以及有群鸦的麦田、奶牛……

澎湃艺术获悉,正在法国巴黎奥塞博物馆进行的展览“梵高在瓦兹河畔奥维尔的最后几个月”展出了其中的48幅油画和25幅素描,包括《保罗·加歇医生肖像》、《奥维尔教堂》和《有群鸦的麦田》等标志性作品,展览亦是对艺术家这一人生关键阶段多年研究的成果。

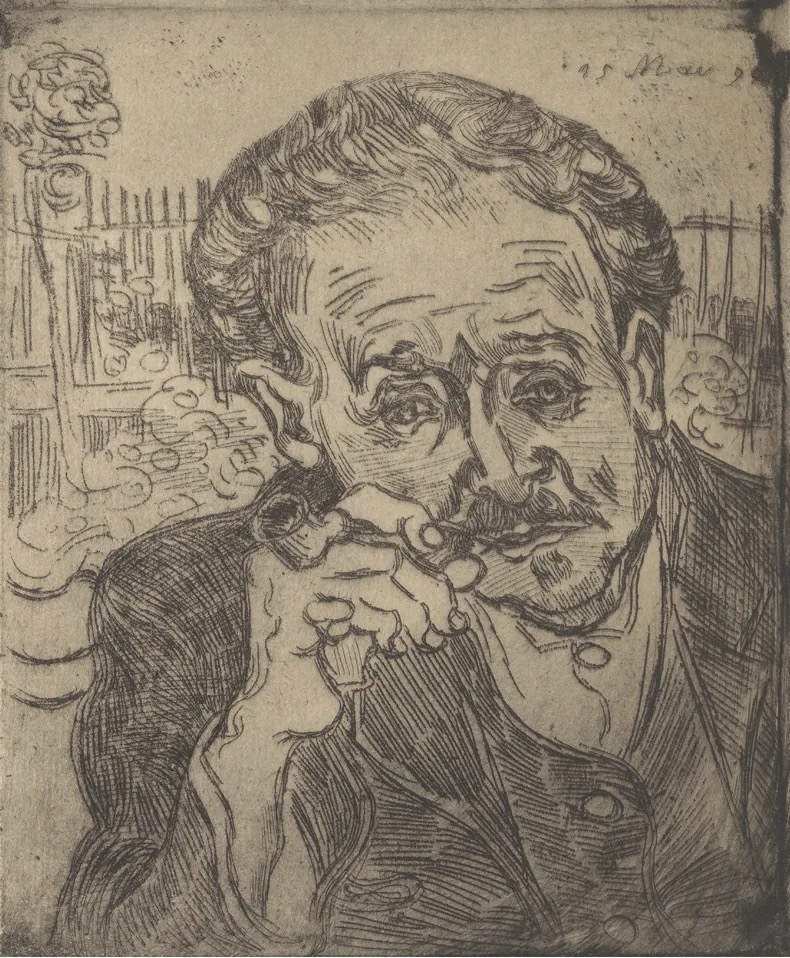

1890年,文森特·梵高绘制了保尔·费迪南·加歇医生(Dr. Paul-Ferdinand Gachet)的肖像,他的神情沉郁、手撑着脸颊,让人联想起丢勒的《忧郁I》(Melencolia I)。作为一名顺势疗法(Homeopathy)医生,他皱着眉头,眼神涣散,愁苦地凝视着一株毛地黄。根据画家的说法,加歇医生“脸被太阳晒得发红,像过热的砖块,头发呈红色,戴着白色的帽子”,具有“我们这个时代心碎的表情”。梵高希望创作出以色彩传达加强情感的现代肖像。“我想要画一个世纪后出现在人们面前的肖像,像幻影一样。”他写信给他的兄弟提奥说。

梵高割掉耳朵后,在法国南部圣雷米精神病院度过了一年。在那里,他描绘了挤在病房火炉周围的病友,他将病房比作“某个停滞村庄里的三等候车室”;病人就像乘客,被留置于“无所事事”之中。为了缓解无聊,他开始像席里柯一样为他们绘制肖像。他写信给提奥说,“通过看到此处病患的各式现实,消解了我对这个疾病的恐惧。渐渐地,我可以把疯狂视作一种疾病,就像其他疾病一样。”

梵高,《奥维尔河岸》,1890 年

加歇医生反对隔离精神病患,认为他们应该融入社会并参与有益的活动,他建议梵高“大胆地做很多事情”。 事实上,通过这种治疗方案,他似乎有信心能够防止梵高病情复发。 梵高在巴黎西北30公里处的瓦兹河畔奥维尔,在生命的最后几个月中,几乎每天完成一幅油画。加歇医生收藏了其中的27幅,这构成了巴黎奥赛博物馆展览的主题。展览分为“奥维尔真的很美……”“现代肖像画”等六个板块,展出包括乡村风光、花卉静物、实验肖像,一系列迷人的双面草图、梵高的信件(包括一封他从未寄出的信件),以及梵高最后12幅长方形风景画中的11幅。

梵高,《瓦兹河畔奥维尔,暴风雨天空下的麦田》,1890年7月

提奥·梵高从他们共同的朋友、印象派画家毕沙罗处听说了加歇医生,并在信中描述加歇医生说:他“在业余时间画画”并且“与所有印象派画家都有联系”。

梵高从普罗旺斯圣雷米的精神病院出院时,据说已经痊愈,他很高兴能够转由加歇医生照顾,并在医生家附近租了一间便宜的住所。有了这样一位资深医生在侧,37岁的梵高感到,如果他再发病,将不会“被强行送进精神病院”。加歇医生曾在让蒂利的精神病医院工作,他画过一位穿紧身衣的女人,这是那里发明的一种约束装置。他还在巴黎的萨尔佩特里尔医院工作,在18世纪末,菲利普·皮内尔 (Philippe Pinel)在那里解开了疯子的枷锁,不再把他们当作异类,并开发了更人道的治疗方法。19世纪50年代,加歇医生以线条画快速描绘了萨尔佩特里尔医院癔症患者的舞蹈。在他的建议下,他的朋友阿尔芒·戈蒂埃(Armand Gautier)也创作了一幅描绘病院庭院中的病人状态的作品,并成为1857年沙龙展的一大亮点。

梵高,《加歇医生的花园》,1890

通过戈蒂埃,加歇认识了库尔贝和其他艺术家。作为他们的朋友、医生和藏家,他收集了大量塞尚、吉约曼、莫奈、毕沙罗、雷诺阿和西斯莱的作品。作为一名艺术家的解剖学讲师,他还收集了被处决罪犯的头颅石膏模型。加谢医生还是一位业余版画家,以保罗·范·赖塞尔 (Paul van Ryssel) 为笔名创作作品。1850年代,他在查朗顿的精神病院拜访了著名的巴黎景观画家查尔斯·梅里昂 (Charles Meryon),购买了这位画家的几幅作品,并诊断他患有谵妄的忧郁症。 梅里昂有时拒绝离开床,认为自己被困在血海中。在为他配备的一间工作室里,他在病态的城市景观中添加了好奇的怪物、马车和飞鱼。

梵高也许是通过加歇医生认识了梅里昂。他在给弟弟提奥的信中写道:“我时常想起许多其他艺术家也在精神上遭受痛苦,我告诉自己,这并不妨碍一个人继续从事画家的职业。” 这就是加歇艺术治疗忧郁症的药方。但梵高觉得他是在为艺术而冒险,而“我的理智已近崩溃”。

梵高,《树根》,1890

在大众的想象中,尤其是在文森特·明尼利 (Vincente Minnelli) 的电影《欲望人生》(1956) 之后,梵高是典型的疯狂天才。 但梵高的作品,用自信、厚实的笔法,把空间分解成螺旋状的漩涡——用超现实主义诗人、艺术家安东宁·阿尔托(Antonin Artaud)的描述,“醉醺醺的太阳,在不受控制的干草堆上旋转”——是否意味着疯狂?他是否像他担心的那样,失去了“作为画家的理智”?

梵高,《瓦兹河畔奥维尔的茅草屋》,1890年

梵高独特的风格是在精神疾病发作之前形成的,在他的一生中,很少有人把他的精神疾病和他的工作联系起来。1911年,《加歇医生肖像》成为梵高第一批进入公共博物馆的作品之一,被陈列在法兰克福的斯泰德尔博物馆。它影响了“蓝骑士小组”的表现主义,后来被纳粹贴上了“堕落”的标签,并于1937年被赫尔曼·戈林(纳粹德国党政军领袖)出售。在次年的“堕落艺术”展览中,纳粹使用了心理学家汉斯·普林宗(Hans Prinzhorn)的《精神病患的艺术》(1922)中的图片,这是对“精神分裂艺术家”作品的首次尝试性分析,以证明所有现代艺术都是病态的。把先锋派斥为疯子的做法由来已久。在1874年第一次印象派展览上,加歇医生出借塞尚的作品《现代奥林匹亚》(A Modern Olympia)展出,被一位评论家认为是“一个疯子在震颤谵妄的影响下作画”。

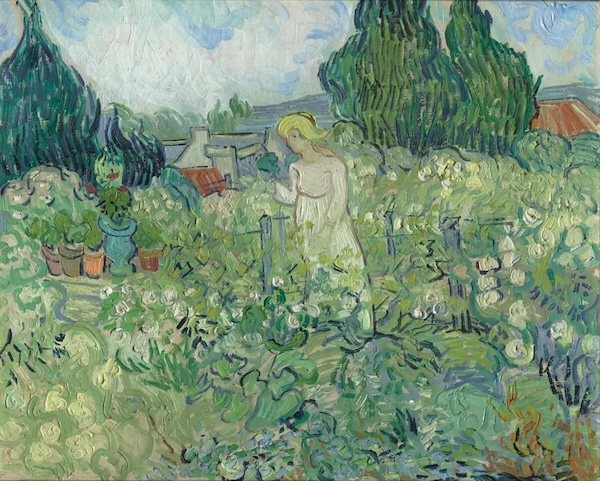

梵高,《加歇小姐在她位于瓦兹河畔奥维尔的花园》,1890

当梵高拜访加歇医生家时,被那种忧郁的气氛所震撼,“到处都是黑色的古董,黑、黑、黑,除了印象派画作之外都是黑色的”。 他们因对德拉克洛瓦的《疯人院的塔索》(Tasso in the Madhouse,1839)的热情而结下不解之缘,梵高曾与高更在蒙彼利埃参观过这幅画,加歇医生多年前曾与库尔贝在收藏家阿尔弗雷德·布鲁亚斯(Alfred Bruyas)的家里见过该画。 梵高选择以塔索相似的姿势描绘加歇医生,他觉得自己在加歇医生身上找到了“真正的朋友,就像另一个兄弟,我们在身体和精神上都如此相似”。

梵高向弟弟描述为“相当古怪,但他作为医生的经验必须让他保持足够的理性,以对抗神经问题,他似乎至少和我一样遭受着神经问题的困扰”。 他将加歇医生的抑郁归咎于15年前失去妻子。梵高几乎完全认同加歇医生,然而,这并没有给他带来信心。几天后,梵高再次写信给他的弟弟,说他认为加歇医生不可靠,因为“他比我病得更重,我想……当一个盲人引导另一个盲人时,他们不会都掉进沟里吗?”

梵高,《奶牛》(乔登斯作品,梵高据加歇医生临摹的版本创作),1890

在瓦兹河畔奥维尔,梵高希望在大自然中重获新生,他画了当地教堂,“在深天蓝色的衬托下呈现出紫罗兰色,纯钴色”,以及无数茅草屋,就像“人类的巢穴” 。他根据加歇医生在家乡里尔看到的雅各布·乔登斯(Jacob Jordaens)的一幅作品的版画创作了《奶牛》。 梵高还为加歇医生19岁的女儿绘制了一幅在钢琴前的肖像,背景点缀着斑点状的绿色。遵循塞尚和毕沙罗的传统,梵高充分利用了加歇家阁楼上设备齐全的版画工作室,创作了《加歇医生肖像(拿烟斗的人)》——这是他唯一的蚀刻版画,并以各种颜色印刷。

梵高,《加歇医生肖像(拿烟斗的人)》,1890

1890年7月27日,梵高朝着自己的胸部开枪,并自己回到小旅馆,这让加歇医生感到惊讶。他一直守着梵高,直到两天后(即1890年7月29日),梵高去世。据来到奥维尔的埃米尔·伯纳德 (Émile Bernard) 说,梵高在垂死时抽着烟斗,声称他是在“完全清醒”的状态下故意开枪的。当加歇医生说希望拯救他时,梵高回答说:“那我就得重新来过”。 尽管加歇医生可以熟练地解剖尸体,但他并没有试图取出子弹。葬礼上,加歇医生在棺材上放了一束向日葵,据伯纳德说,他可能充满了愧疚和悲伤,“只能含糊不清地告别”。

1947年,在精神病院住了九年的超现实主义诗人和艺术家安东宁·阿尔托看到了梵高的作品展览,同年,他自己的一些表现精神错乱的反常画作也在巴黎展出。阿尔托的精神分裂对那些拜访他的超现实主义朋友而言是一个粗鲁的提醒,他们将疯狂视为想象力自由的浪漫观念与妄想状态的严酷现实相冲突。一位精神病学家在一篇评论中把梵高贬为“堕落的人”,就像十年前纳粹所做的那样,为了反对这一评论,阿尔托以愤怒的意识流谩骂为这位艺术家辩护——“梵高:被社会杀害的人”。

梵高,《奥维尔教堂》,1890

阿尔托承认自己认同梵高,并在加歇医生身上看到了自己的精神科医生加斯顿·费迪埃,后者曾在罗德兹医院为他提供了电休克治疗。费迪埃呼吁建立精神病理学艺术博物馆,反映出人们对精神病学艺术日益增长的兴趣,他鼓励阿尔托写作和绘画。 阿尔托承认想要杀死费迪埃,他甚至认为:“正是因为瓦兹河畔奥维尔的加歇医生,我说,因为他,梵高……离开了这个世界。”

1950年代,退役海军军官路易斯·安弗雷 (Louis Anfray) 在一系列耸人听闻的文章中重复了这些指控,他的依据是梵高的信件中可疑的省略,但事实证明这些只是编辑错误。他还质疑加歇医生后人于1950年代初向法国政府捐赠的梵高画作的真实性,这些画作于1954 年在橘园美术馆展出。其中包括仓促绘制的《奶牛》,根据加歇医生肖像创作的另一幅肖像画,还有加歇医生抽烟斗的蚀刻版画,其日期在梵高到奥维尔之前。他怀疑梵高在最后的日子里是否如此多产,加歇的家人是不是热心的抄袭者,他甚至暗示他们也是梵高遗产的伪造者。

1890年,梵高在钢琴前为玛格丽特·加谢作画时使用的调色板。

有迹象表明,像阿尔托一样,加歇医生也认同梵高。他在给提奥的吊唁信中将梵高与斯多葛派哲学家塞内卡进行了比较,塞内卡也因自杀后失血而缓慢死亡。他形容梵高有一种“对生命的至高蔑视”,并承认他有时也会被吞噬他的“空虚”所诱惑。当提奥的妻子出版兄弟之间的通信时,她写道,没有人比加歇更了解梵高。

梵高,《自画像》,1889

加歇医生称梵高为“巨人”,他在生命的最后几年致力于为梵高书写一本传记(未出版)。他的收藏一直保存在自己的房子里,但1905年,就在他自己去世前四年,他第一次也是唯一一次借出了两幅作品参加了梵高作品回顾展。这两幅画作是他自己面带悲伤皱纹的肖像和梵高在圣雷米创作的自画像,作品中,艺术家被蓝色漩涡环绕。这是梵高去世后,加歇医生从提奥处购入的。这两件作品似乎是他想要将自己与梵高不可分割地联系在一起,成为梵高最后几天的见证。正如梵高写道的——这两位忧郁的人是用“相同的情感”绘制的。

注:本文编译自阿波罗杂志2024年1月号,原标题为《梵高最后的日子》。“梵高在瓦兹河畔奥维尔的最后几个月”由巴黎奥赛博物馆、橘园博物馆以及阿姆斯特丹梵高博物馆主办,并于2023年5月12日至9月3日在梵高博物馆举办,在奥赛博物馆将展出至2024年2月4日。